POUR AUJOURD’HUI

1907-1943

Franciscain séculier

Texte préparé par Michel Bour – 2006-2007,

à partir des livres

Franz Jägerstätter, un témoin solitaire, Gordon Zahn, Edition du Seuil et

«… besser die Hände als der Wille geffesselt », Erna Putz, Edition Geschichte der Heimat

1 – JEUNESSE

Franz est né le 20 mai 1907 en Autriche à Ste Radegonde, petit village de Bavière tout proche de la frontière allemande. Il est le fils illégitime de Rosalie Huber et de Franz Bachmeir, deux domestiques trop pauvres pour se marier.

Il a une enfance très pauvre ; il est élevé par sa grand-mère maternelle, très aimante et à l’esprit ouvert. Vivant dans la ferme des grands-parents qui doivent nourrir jusqu’à 10 personnes, Franz souffre de la faim. Il va à l’école communale, où il fréquente l’école à classe unique ; il y est apparemment un élève moyen, mais il souffre surtout beaucoup de la discrimination d’enfant pauvre illégitime qu’il subit dans les notes qu’on lui inflige.

Pendant la guerre de 1914-1918, la ferme Huber doit livrer des provisions à l’armée ; les grands-parents ayant de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins, Franz est confié à partir de 1916 à ses grands-parents Bachmeier, à Tarsdorf, où la situation est meilleure. Là, son grand-père s’occupe tout particulièrement de lui.

A l’âge de 10 ans, en 1917, sa mère épouse le fermier Heinrich Jägerstätter, propriétaire de la ferme Leherbauer. Celui-ci adopte Franz. La maman ne pouvant avoir d’autres enfants, Franz devient héritier de la ferme. La famille recueille également Aloïsa, la nièce de Rosalie, âgée de deux ans. Elle devient comme une sœur de Franz, grandissant avec lui et partageant ses jeux. A la ferme il y a désormais suffisamment à manger, et la vie devient plus facile. Mais surtout le grand père adoptif est abonné à de bons journaux et possède beaucoup de livres de bon niveau. Franz devient un lecteur passionné. Pourtant, il doit quitter l’école à 14 ans pour travailler à la ferme. Malgré le peu de bagages scolaires, il continue à lire énormément, et continue à former son esprit. Bientôt, il commence à noter quelques unes de ses réflexions ; c’est le début d’une habitude qui ne le quittera plus : celle d’écrire pour clarifier ses idées, noter ses pensées, garder trace de ses réflexions. Il reste ainsi de Franz de très nombreuses lettres et des dizaines de petits carnets qui sont des trésors pour découvrir la richesse et la grandeur de son âme.

Il devient rapidement un jeune gai et dynamique ; il a la réputation d’être ”coureur de filles“, et a une adolescence un peu garçon “léger“, en tout cas de jeune turbulent. Il aime la compagnie des villageois, et les gens du village l’aiment ; lorsqu’une rixe éclate, il n’est pas le dernier à y participer. A 20 ans, il quitte le village et part travailler dans une mine de fer dans la région de Steiermark. Là, Franz se débat pour la première fois avec des opinions et des convictions dont il n’avait jamais entendu parler à la ferme : celles des socialistes, des communistes. Il abandonne quelque temps la pratique religieuse, mais constate que cela ne le rend pas heureux. Il revient au pays en 1930, car son beau-père est malade. Il retourne à la ferme. Il reste un jeune homme très indépendant : il sera le premier au village à s’acheter une moto. Son beau-père meurt de la tuberculose en 1932, et Franz hérite de la ferme.

Ses confrontations avec le monde extérieur, et sans doute aussi une liaison amoureuse sans lendemain, d’où naîtra en août 1934 hors mariage une fille Hildegarde (- encore qu’il n’est pas confirmé que Franz en soit le père, mais il aura le souci non seulement de verser une pension à la mère, mais aussi d’établir une relation de père avec l’enfant -), l’ont rendu plus sérieux, plus critique à l’égard du monde dans lequel il vit. L’hypocrisie qui l’entoure le dérange. Il note : « personne ne doit croire qu’il est pieux s’il manque d’amour dans ses jugements sur le prochain ».

Toujours encore, même s’il ne tient pas de journal personnel, il continue de prendre beaucoup de notes qui seront pour nous autant de précieux témoignages sur sa vie.

2 – RENCONTRE ET MARIAGE AVEC FRANZISKA

En 1936, il épouse Franziska née en 1913. Elle est très croyante. Il l’avait rencontrée lors d’un bal, dans l’auberge où elle travaillait comme serveuse. A l’époque, selon son expression, « il fallait qu’il trouve femme », parce qu’il devait reprendre la ferme. Franz avait été frappé par cette jeune femme, il avait repéré son visage. Il fera le tour des bals de la région jusqu’à ce qu’il la retrouve. Franziska, quant à elle, avant de le laisser s’approcher, s’était renseignée pour savoir ce qu’il faisait de ses dimanche matins, s’il allait à la Messe…

A nouveau, à l’occasion de son mariage, Franz marque l’indépendance de son esprit. Alors que traditionnellement dans la région, les mariages sont suivis d’une très grande fête où sont invités toute la famille et les amis, Franz et Franziska remplacent cette fête par un voyage de noces à Rome. Le voyage est maintenu alors même que Aloïsa, décédée à 19 ans de la tuberculose quelques jours auparavant, était enterrée le jour même du départ. Ce voyage à Rome reste un moment fort pour les jeunes mariés. Au moment du départ en train, il s’avère que bien qu’ils aient réservé deux places contiguës, l’organisateur du pèlerinage ne leur a prévu que deux strapontins séparés dans le couloir. Franz explique alors à l’organisateur qu’il a intérêt à régler rapidement le problème si celui-ci ne veut pas avoir à faire connaissance avec les poings d’un autrichien du Sud… Le problème s’arrange, et les jeunes mariés ont la joie d’avoir une audience papale qui les marque fortement.

L’époque de son mariage coïncide avec un fort changement dans la vie spirituelle et religieuse de Franz, sans que l’on puisse préciser si c’est la rencontre de Franziska qui est à l’origine de cette conversion, ou si cette conversion était déjà amorcée. Il semblerait toutefois que ce soit l’évènement de sa paternité illégitime qui ait réveillé sa conscience, et ait entamé un processus de changement de son comportement ; ce changement a ensuite été conforté par la rencontre avec Franziska. En 1934, il écrivait une lettre à son filleul de confirmation, Franz Huber, orphelin, qui révèle un tournant religieux très marqué. Le curé du village, l’abbé Karobath, lui avait alors déconseillé un choix de vie religieuse.

Après son mariage, Franz reprend la ferme de famille ; avec son épouse, il propose à la maman d’Hildegarde de prendre dans son foyer la petite fille. Elle refuse. Trois filles naitront de leur union : Rosalia en 1937, Maria en 1938 et Aloïsa en 1940. Le couple est très heureux ; Franz a, à partir de cette époque, une intense vie spirituelle et religieuse ; il est très actif au niveau paroissial, il devient sacristain de l’église. Il continue à manifester une forte indépendance d’esprit ; il est le premier papa du village à promener ses filles en landau, ce qui était complètement nouveau dans le milieu paysan du village. Ils auront jusqu’au bout un comportement amoureux de jeunes mariés, pleins de tendresse, se faisant fréquemment de petits cadeaux et des surprises.

3 – FRANZ FACE A LA MONTEE DU NAZISME

L’année 1933 marque le début de la montée du National socialisme en Allemagne, avec la prise de pouvoir d’Hitler. Braunau, le village autrichien où est né Hitler, est à moins de 40 kilomètres de Ste Radegonde. Une des premières conséquences sensibles est le boycott du célèbre Jeu de la passion de Ste Radegonde, très fréquenté jusque là, auquel Franz participait dans le rôle d’un soldat romain, par les allemands ; la frontière est fermée.

De 1933 à 1938, l’emprise nazie se fait progressivement sentir en Autriche, par la propagande, puis par la présence, dans tous les villages, de membres du parti qui étendent leur pouvoir et imposent un climat de peur.

En mars 1938, l’Allemagne franchit les frontières et occupe l’Autriche. En avril a lieu le plébiscite qui ratifie l’Anschluss, pour créer la « Grande Allemagne », « das Gross Deutschland ». Franz refuse de voter ; sur l’insistance de sa femme, qui craint pour lui, il accepte finalement, et vote ouvertement « non ». Il est le seul du village, et le fait savoir lorsqu’après le dépouillement des bulletins, on annonce 100% de « oui ».

Franz avait d’abord décidé de ne pas voter car, selon lui, il n’y avait plus de choix possible, les chars étaient déjà là ; Franziska ressentait déjà le climat de terreur ; dans tous les villages, des personnes avaient déjà été envoyées en camp de concentration. Elle menace son mari de ne plus l’aimer s’il refusait d’aller aux urnes. Franz en est effrayé, et cette divergence d’opinion apprend à Franziska qu’elle n’a pas le droit d’exercer des pressions sur son mari dans un cas de conscience. Dans les lettres qu’elle écrira plus tard à son époux, jamais plus elle n’essayera de le faire changer d’avis.

Qu’est ce qui explique cette position de Franz ? Pourquoi est-il le seul homme de son village à avoir cette attitude ?

Franz Jägerstätter ne peut pas être considéré comme un objecteur de conscience au même titre que les autres objecteurs de conscience, comme il y en a eu de nombreux en Allemagne et en Autriche, également parmi les incorporés de force alsaciens-lorrains, les « malgré nous ». De nombreux Allemands ont refusé de porter les armes au nom de leur foi, et ont donné leur vie. Plus de 2000 témoins de Jéhovah par exemple sont morts soit exécutés par les tribunaux militaires, soit sont décédés dans les camps.

Les objecteurs de conscience refusent de porter les armes par principe général, par respect de la non violence, voire par peur des armes. Les témoins de Jéhovah refusent de porter l’uniforme au service de n’importe quelle armée et de n’importe quel pays, et cela non par conviction personnelle, mais parce que leur religion l’exige.

On peut s’interroger : l’objection de conscience de Franz s’appuie-t-elle sur toute guerre quelle qu’elle soit, parce qu’incompatible avec la foi chrétienne ? Son curé et son épouse nient l’un et l’autre cette thèse : tous deux ont assuré à Gordon Zahn, l’auteur du premier livre paru sur Franz, que celui-ci n’aurait pas hésité à prendre les armes si l’Autriche avait résisté aux nazis, comme en témoignait sa sympathie pour les nations qui avaient essayé de repousser l’agression allemande. Cependant, dans les derniers temps de sa captivité, Franz a déclaré qu’il préférait utiliser la parole de Dieu plutôt que les armes. Mais surtout il a longuement analysé la nocivité du régime qu’il était supposé servir, et il a refusé de servir un régime qui était intrinsèquement incompatible avec la foi catholique. Il était donc objecteur de conscience, mais pas dans l’acception du terme que l’on connaît aujourd’hui, ou surtout dans le sens que l’on donne à ce terme en France. Franziska a résumé la raison du refus de Franz de servir sous l’uniforme allemand : « parce qu’ils (les nazis) traquaient l’Eglise et les prêtres ».

Le combat de Franz a été injustement « récupéré » par certains mouvements non violents qui l’utilisent dans leurs luttes (contre la guerre au Vietnam, contre la prolifération des armes atomiques, etc.).

En Autriche, bien qu’il soit relativement peu connu, Franz a été considéré comme un patriote. Dans son village, son nom a été ajouté, à la fin de la guerre, sur le monument aux morts, avec la mention, « il a suivi sa conscience ». Une caserne de l’armée autrichienne porte son nom, un timbre postal a été émis, sa ferme a été classée comme « Gedenksstätte » en 1993. Mais cette reconnaissance a été très tardive, en particulier dans son propre village, où il pose encore problème, car son refus de servir a mis en porte à faux ceux -et ils sont nombreux- qui ont accepté de servir et sont morts au service d’un régime incompatible avec leur foi.

L’attitude politique de Franz Jägerstätter s’est formée progressivement sous l’influence des événements et parallèlement à son évolution religieuse personnelle.

Dès 1933, dès l’avènement de Hitler au pouvoir, on constate chez Franz une maturité politique incroyable, une pertinence de son analyse du National socialisme que l’on a du mal à s’expliquer chez un simple paysan qui n’a jamais fait d’études et n’est jamais sorti de chez lui. On retrouvera plus tard des textes écrits en 1941 et 1942, c’est-à-dire à l’époque des premières grandes défaites allemandes (bataille de Stalingrad), textes que l’on a baptisés les « Commentaires », qui sont une analyse incroyablement lucide et prémonitoire de toute la dangerosité du nazisme, et de la dangerosité de toute espèce de compromission avec lui.

C’est cette maturité politique, basée en fait sur une incroyable droiture d’âme, qui est déterminante chez Franz. Au moment où il décide de dire non à Hitler, il n’a pas de formation, il n’est lié à aucun mouvement de résistance, il n’est pas un pacifiste, il est simplement un patriote dans l’âme, attaché à l’Autriche, attaché à sa foi, et donc fermement décidé à n’accepter aucune compromission avec le régime nazi dont lui, le simple paysan, a déjà perçu tous les vices.

Or, Franz est seul, incroyablement seul dans ces prises de positions d’un catholique autrichien face à la montée du nazisme. Avant 1933, l’épiscopat allemand et autrichien ont tous deux, dans différentes lettres pastorales, attiré l’attention sur les dangers du nazisme. Pourtant, en 1933, un concordat est signé entre Rome et le gouvernement de Hitler. Et progressivement, sous la pression du nouveau pouvoir, sous la menace et sous la terreur, les prêtres et les évêques se taisent. De nouvelles lettres pastorales sont préparées, mais elles ne sont plus lues en chaire, bientôt elles ne sont plus publiées. Malgré l’Encyclique du Pape Pie XI le 14 mars 1937 « Mit brennender Sorge », l’Eglise allemande se plie progressivement sous le joug nazi, et se tait. C’est pourquoi lorsqu’en juin 1941, l’Allemagne déclare la guerre à l’Union Soviétique, la hiérarchie de l’Eglise est quelque peu soulagée, car, se réfugiant derrière le thème de la guerre contre le bolchevisme, elle peut justifier cette guerre.

Franz, lui, d’emblée, réfute ces positions, comme il réfutera plus tard le nom de guerre juste à la campagne de Russie, qu’il n’hésitera pas à appeler une « campagne de pillage des champs de pétrole, de blé, et de minerais ».

4 – PREMIERE MANIFESTATION DE SON REFUS DE SERVIR

En été 1940, il est appelé une première fois sous les drapeaux. Il pense que son devoir de chrétien est malgré tout d’accomplir consciencieusement son devoir d’état. Il a des doutes. Il sait que refuser de servir est une question de vie et de mort. Il part donc, mais, grâce à l’intervention du maire il est libéré au bout de quelques jours et peut retourner à sa ferme.

D’octobre 1940 à avril 1941, il est à nouveau convoqué ; il effectue alors sa formation de base dans la Wehrmacht comme conducteur de camion. Puis, une deuxième fois, le maire obtient sa libération en avril 41, sous le motif qu’on ne peut se passer de lui à la ferme.

Il faut relever que par deux fois, ce ne sont pas les interventions de Franz qui ont permis sa libération. C’est le maire, sans que Franz ni sa famille ne demandent rien, qui est intervenu pour qu’on le libère, car il voyait Franziska se débattre seule avec les problèmes de la ferme. Franz de son coté ne voulait avoir aucune compromission d’aucune sorte avec le régime nazi. Il avait refusé, avant la guerre, le poste de maire qu’on lui avait proposé ; il refusait de participer à toutes les œuvres sociales du régime nazi, œuvres qui étaient toutes plus ou moins obligatoires. Par exemple, il était membre volontaire des sapeurs pompiers ; lorsque les pompiers avaient dû cotiser à la caisse du parti, il avait immédiatement démissionné. Et quand on lui en avait fait le reproche, il avait répondu que lorsqu’il y aurait un incendie, il continuerait à aider, sans être membre des sapeurs pompiers. La conséquence de cette attitude : on lui a supprimé toutes les aides de l’Etat pour sa ferme, ainsi que toutes les allocations familiales ; d’où son étonnement que le maire intervienne en sa faveur pour le faire libérer du service militaire.

En décembre 1940, avant d’être muté à Enns, Franz est admis à faire la démarche d’Entrée dans le Tiers-Ordre Franciscain ; c’est un camarade de l’armée, Rudolf Mayer, qui l’a introduit à la spiritualité franciscaine. Un an plus tard, de retour dans sa paroisse, il fait Profession définitive dans l’Ordre Franciscain Séculier ; peu de temps après, son épouse Franziska le rejoint dans la Famille de Saint François, dans le TO (l’OFS).

A sa libération du service en avril 41, il déclare qu’il ne répondra plus à une nouvelle mobilisation, car combattre et aider Hitler à dominer le monder entier lui apparaît désormais comme une lourde faute personnelle et un péché grave. Même la guerre contre la Russie et le bolchevisme ne soulage pas sa conscience. Il écrit : « C’est très triste d’entendre des catholiques dire que cette guerre menée par l’Allemagne n’est peut être pas si injuste que cela, puisqu’elle sert à anéantir le bolchevisme. Que combat-on dans ce pays ? Le bolchevisme ou le peuple russe ? Quand nos missionnaires catholiques sont partis dans les pays païens pour les convertir au christianisme ont-ils aussi utilisé des mitrailleuses et des bombes pour les convertir ? »

En effet, au courant de son service, les chicanes dont il a été l’objet, les moqueries à cause de sa foi, l’instruction politique qu’il a subie ont confirmé ses craintes quant à la dangerosité du régime qu’il va devoir servir ; il a par ailleurs appris l’élimination de malades mentaux dans des asiles de la région. Ces éléments renforcent sa détermination à ne pas prendre part à cette guerre injuste. Franz, en temps que membre du Tiers-Ordre de Saint François, est également déterminé à faire régner la paix.

D’emblée, tout le monde se rend compte que le refus de Franz de servir dans l’armée va lui coûter la vie. En effet, le refus de répondre à une convocation militaire est puni de la peine de mort. Chacun essaie donc de le faire changer d’avis, y compris sa femme. Mais lorsqu’il se retrouve seul contre tous, son épouse se range à ses cotés.

Franz essaye alors de prendre conseil en allant voir les prêtres du voisinage, il essaye d’avoir des discussions politiques avec les gens de la région pour affûter ses arguments. Il discute beaucoup, mais aucun des arguments qu’on lui oppose n’est suffisamment solide pour ébranler ses convictions. Franz reçoit partout la même réponse : « vous, Monsieur Jägerstätter, n’avez pas à juger. Votre devoir est l’obéissance ; et par cette obéissance, vous servez Dieu ; vous devez servir votre patrie, votre femme et vos enfants, et non les précipiter dans la misère à cause de votre refus ».

L’abbé Karobath, le curé de son village dans la période avant la guerre (il avait été éloigné du village car trop peu dans la ligne du parti) disait de lui, gentiment : « je ne discute plus avec lui, car il me bat toujours avec ses arguments ». Franz va alors voir l’évêque de Linz, et lui pose cette question : « Quel catholique oserait qualifier de guerre juste et sainte ces expéditions criminelles opérées par l’Allemagne ? Peut-on aujourd’hui reprocher à quelqu’un de n’avoir plus d’amour pour sa patrie ? ». L’évêque se méprend complètement sur les intentions de Franz, et croit qu’il est fasciné par l’idée du martyre, alors que Franz ne souhaite que vivre tranquille dans sa ferme avec sa petite famille. Il lui accorde donc du bout des lèvres l’autorisation d’agir selon sa conscience, tout en lui disant que sa conscience n’est pas suffisamment éclairée pour agir correctement dans le contexte politique de l’époque. Franz ressort de cette entrevue déçu et malheureux, et confie à Franziska : « ils ne se font pas confiance à eux-mêmes, ils ont peur de devoir y passer eux aussi ». Franz voulait dire par là que les prêtres et les évêques craignaient qu’en approuvant la position prise par Franz, ils se rendaient d’une part suspects aux yeux du régime nazi, (car Franz aurait très bien pu être un espion envoyé par la Gestapo) ; mais aussi, qu’il les mettait en porte-à-faux face à leur propre attitude de soumission. Franz pour autant ne les condamnait pas : « penses-tu, que sous ce régime, les prêtres qui me donneraient raison ou qui essaieraient seulement de me raisonner seraient encore en liberté ? ».

Cette méprise de l’évêque de Linz sur les intentions de Franz montre aussi combien il était inhabituel de voir un simple paysan réfléchir avec une telle intensité pour savoir si combattre pour le national-socialisme était conforme à l’esprit de l’évangile.

5 – UN CHOIX MURI A LA SOURCE DE L’EVANGILE

Pendant deux ans, Franz travaille à la ferme, continuant à former sa conscience. Partout, on essaie de le culpabiliser, lui faisant sentir qu’en refusant de servir sous l’uniforme, il risque sa vie, et met donc en péril l’avenir de sa famille. Franz répond qu’en acceptant de servir, il risque également sa vie, comme tant d’autres soldats le démontrent tous les jours, tout en compromettant en plus sa conscience.

Le choix de Franz est le choix d’un homme profondément seul, il a des mobiles plus profonds que l’amour de la patrie, sans pourtant l’exclure. Le choix devant lequel il a conscience d’être placé n’est pas une affaire purement personnelle : il considère que tout homme a ce choix à faire ; tout homme doit se déterminer pour ou contre le Royaume de Dieu.

Franz met à profit ces deux longues années pour se préparer à ce qu’il sent qui va être le tournant de sa vie. Il lit énormément, mais surtout il se prépare spirituellement : malgré le travail de la ferme, il participe quotidiennement à la Messe, il lit longuement la Bible avec Franziska, il jeûne plusieurs fois par semaine. Et il semble « faire des réserves » des joies de la vie en famille pour les temps difficiles à venir où il sera séparé des siens ; il écrira à Franziska : « je ne savais pas qu’être marié pouvait être si beau ».

Franz profite également de ces deux années pour écrire. Il noircit des dizaines de petits cahiers, où il couche ses pensées. Ces cahiers doivent d’une part l’aider lui-même à y voir plus clair dans ses réflexions, notamment sur les incompatibilités fondamentales entre le nazisme et le catholicisme ; mais Franz entrevoit déjà que le choix qu’il va devoir faire va probablement lui coûter la vie, et qu’il devra, dans ce cas, pouvoir expliquer à ses enfants plus tard pourquoi il a choisi de les abandonner délibérément à un Autre plus grand qu’eux. Il rédige donc plusieurs textes dans lesquels il argumente de façon très détaillée ses prises de position, comment il prend ses distances d’avec les positions de l’Eglise allemande et autrichienne qui a choisi de se soumettre.

Franz, pour cela, s’appuie notamment sur un intense échange de courrier avec son frère dans l’Ordre Franciscain Séculier, Rudolf Mayer, à qui il demande sans cesse conseil. Il donne un éclairage particulièrement lumineux sur la responsabilité individuelle de chacun des Allemands, éclairage que l’on pourrait opposer aux tentatives de disculpations des grands leaders nazis ou allemands, qui tous voulurent se réfugier derrière leur devoir d’obéissance : « Oh nous, pauvre peuple allemand, aveuglé par la folie des grandeurs, reviendrons nous encore une fois à la raison ? On dit d’habitude : rien n’arrive par hasard, tout arrive d’en haut ; est-ce que cette guerre, que nous les Allemands menons maintenant avec presque tous les peuples et toutes les nations de la terre, nous est tombée dessus comme cela, comme une brusque tempête, qu’il faut simplement regarder sans rien pouvoir faire, si ce n’est à la rigueur prier pour qu’elle cesse bientôt ? Je ne le crois pas ; car nous savions bien par les journaux, radios, réunions, etc., ce que Hitler voulait accomplit par son programme… ».

Franz ajoute : « Nous entendons fréquemment dire : « C’est possible et c’est permis, puisque ce n’est pas nous qui sommes responsables ; la responsabilité à d’autres ! » Ainsi chacun se décharge-t-il sur d’autres, et on ne veut plus endosser aucune responsabilité. Finalement, les hommes arrivent à en juger que pour expier tous les crimes, toutes les atrocités commises en si grand nombres actuellement, il suffira d’un seul, tout au plus deux personnes. Or, est-ce encore de la charité chrétienne que de commettre une action que j’estime mauvaise et très injuste, mais que j’accomplis malgré tout, parce que sinon il en résulterait un préjudice pour ma personne physique ? Et puis, se dit-on, ce n’est pas moi qui suis responsable. Bien sûr, il arrivera que des personnalités dirigeantes, aient à porter le poids de lourdes responsabilités. Mais au lieu d’alléger ce poids, on y ajoute le sien, alors qu’on pourrait facilement l’assumer, comme cela on sera sûr d’enfoncer le plus possible celui qui aura tout à expier… . Ces personnalités auront-elles à rendre compte devant Dieu autant de comptes que nous le croyons parfois, ou est-ce que nous-mêmes, nous avons la conscience aussi nette que nous l’imaginons ? »

Franz, par là, donne un éclairage lumineux sur ce problème douloureux de la responsabilité individuelle ou collective qui divise encore tant l’Allemagne aujourd’hui. « Etions-nous coupables ? » Les Allemands sont-ils tous coupables, ou sont-ils, pour la majorité d’entre eux, de simples victimes d’un système, ayant dû se battre par obéissance à leurs supérieurs, ou pour défendre leur patrie ?

SI Franz ne leur récuse pas leur ultime droit à défendre leur sol natal, il remet cependant les choses à leur juste place en rappelant que les Allemands ont, au départ, majoritairement apporté leurs voix au nazisme, dont pourtant dès le départ les buts et les méthodes étaient clairement affichés. Ils sont selon lui collectivement co-responsables, et cette co-responsabilité minore d’autant celle des grands chefs qui n’auraient jamais eu autant de pouvoir si le peuple ne le leur avait donné.

Plusieurs fois, durant ces deux ans, Franz évoque avec angoisse la crainte de ce nouvel appel sous les drapeaux. Avec Franziska, ils se prennent à espérer que la guerre se termine avant ; avec Rudolf Mayer, qui vient le voir chez lui pendant une permission, il évoque la possibilité de déserter et de se cacher, comme tant de déserteurs. Mais Franz résiste, et veut rester courageux devant son devoir.

Enfin, Franz donne un éclairage particulièrement intéressant sur la « Menschenfurcht », mot difficilement traduisible, qui signifie qu’on craint l’homme plus que Dieu…, dont le reniement de St Pierre est une illustration, il craint tant les conséquences humaines de sa connaissance du Christ, qu’il le renie.

Franz, dès le début, affiche son opposition à ceux qui proposent d’« adhérer au Christ dans le secret de son cœur, et suivre la masse en public en se taisant, en attendant que les choses changent ». Il s’appuie fréquemment sur la lecture des Evangiles pour se conforter dans cette certitude, et notamment : « N’ayez pas peur ». Il reconnaît cependant que « Dieu donne à chaque la grâce selon sa mesure. Certains doivent mourir pour leur foi, d’autres non. »

En définitive, le choix de Franz se sera fait à partir de quels éléments :

– ses lectures : il en a eu peu ; essentiellement des journaux, dont la majorité étaient des journaux politiquement orientés, donc au contenu faussé, et dont il devait discerner le vrai du faux

– son instruction : elle est limitée à peu de chose, il a arrêté l’école à l’âge de 14 ans

– son expérience de la vie : à part quelques mois de travail dans le Steiermark, puis son très court passage dans la Wehrmacht, Franz n’est jamais sorti de chez lui

Donc, le choix de Franz se fait à partir exclusivement (et il l’écrira lui-même) de ses lectures de l’Evangile d’une part, et de son expérience de la vie conjugale.

On peut donc se poser sérieusement la question, en dehors de l’aspect du courage qu’on peut avoir ou ne pas avoir de prendre la décision qu’il a prise, comment un simple paysan comme lui, à partir de la « simple » lecture de l’Evangile et de sa vie au quotidien, en est arrivé à faire une analyse aussi juste de l’incompatibilité entre la nazisme et le catholicisme, là où tant d’autres hommes politiques et religieux, autrement plus instruits, se sont fourvoyés à la même époque, et continuent d’ailleurs encore à se chamailler sur le sujet aujourd’hui !

6 – L’HEURE DU CHOIX

Le 1er mars 1943, Franz est à nouveau mobilisé. C’est l’heure du choix difficile.

Il préfère prendre le train et se rendre lui-même à la convocation, pour éviter la honte d’une arrestation à domicile. Les adieux avec Franziska sont déchirants ; le train les arrache littéralement l’un à l’autre. Franz est tellement perturbé par le choix qu’il va faire qu’il se trompe de direction, part vers Munich au lieu d’Enns où il doit se présenter. Arrivé enfin à Enns, il hésite encore une journée entière, passe probablement la journée dans une église, puis la nuit chez des amis, et ne se présente que le lendemain à l’autorité militaire, à qui il exprime fermement son refus. Il est de suite emprisonné à Linz.

Il est emprisonné en compagnie de quatre “Malgré-Nous“1 lorrains réfractaires de la région de Sarreguemines, qui témoigneront plus tard de son comportement durant ces semaines d’enfermement communes. Franz prie quotidiennement le chapelet avec eux, partage avec eux sa maigre ration, les réconforte, écrit à sa femme de lui envoyer des edelweiss pour que l’un d’eux puisse en faire cadeau à sa fiancée.

Ses compagnons décriront plus tard les vexations auxquelles ils sont soumis ; on leur livre la soupe de midi, brûlante au point de les ébouillanter, et ils sont contraints de l’avaler en moins de deux minutes. Mais surtout, les gardiens abreuvent Franz de moqueries et d’injures, voire de coups, lorsqu’ils le voient à genoux en train de prier. Franz reste imperturbable et serein, et continue de prier le chapelet avec ses camarades.

Début mai, il est transféré à la prison de Berlin-Tegel ; en effet, les autorités militaires ne parvenant pas à le faire fléchir considèrent son cas comme « grave » et décident de le transférer à un niveau hiérarchique supérieur. On lui affecte alors un avocat d’office.

Avant le procès, l’avocat de Franz, le Dr Feldmann, qui veut tout faire pour sauver son client, a obtenu que le prévenu puisse rencontrer ses juges seul à seul. Ceux-ci l’exhortent à «ne pas les obliger à le condamner à mort». Franz refuse de prêter le serment d’obéissance inconditionnelle.

Il avait demandé à deux reprises à pouvoir être admis dans l’unité de santé. En 1943, le Dr Feldmann en fit la déclaration dans un entretien avec Franziska et dans une lettre au curé de Ste Radegonde. Dans le jugement prononcé par le tribunal de guerre du Reich contre Franz, on constate cette demande réitérée plusieurs fois d’incorporation au service de santé. En vain.

Son procès commence en juillet 1943, devant le tribunal militaire du Reich.

A son avocat, qui le met au défit de citer un seul évêque ou prêtre qui aurait incité les catholiques à ne pas participer à la guerre, Franz Jägerstätter répond qu’il admet qu’il n’en connaît pas d’exemple. L’avocat lui objecte alors que son refus de servir condamne tous ces catholiques, y compris les prêtres et les évêques ; Franz répond alors avec audace « C’est que la grâce ne leur en a pas été donnée ».

L’avocat lui cite alors la phrase de l’évangile « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », voulant lui dire par là qu’il avait le devoir de respecter le devoir patriotique, et demande à Franz de quel droit il prend une position plus intransigeante que celle des prêtres et des évêques allemands qui ont accepté de servir sous l’uniforme allemand. Franz rétorque que voilà justement un cas où chacun doit juger selon sa conscience puisqu’il s’agit de décider ce qui est à César et ce qui est à Dieu et qu’il s’agit de faire passer les impératifs de la conscience avant les considérations personnelles, y compris avant les considérations familiales. « Hitler, Jésus, pour les deux en même temps, non, décidément, c’est impossible ! ».

Franz résiste à toutes les argumentations, et surtout celles qui essaient de le culpabiliser en le mettant en face de ses obligations familiales.

Il écrit : « Celui qui est capable de combattre sous la bannière de deux royaumes et d’entretenir de bonnes relations avec les deux communautés, à savoir celle des saints et celle du national socialisme, celui qui peut obéir à tous les ordres que lui donne le IIIème Reich sans entrer par le fait même en conflit avec les commandements de Dieu, celui-là doit être à mon sens un fameux pantin. Personnellement, je n’y arrive pas. C’est pourquoi je préfère renoncer à mes droits sous le IIIème Reich et sauvegarder mes droits dans le Royaume de Dieu. Certes, il n’est pas bon de pouvoir épargner cette souffrance à sa famille, mais les souffrances de ce monde sont toutes de courte durée et passagères. Et puis on ne peut absolument pas les comparer aux souffrances que même Jésus par sa passion et sa mort n’a pas pu épargner à sa sainte Mère. » Il écrit à sa femme et à ses enfants : « Si telle est la volonté de Dieu que je ne vous revoie plus en ce monde, espérons du moins nous revoir bientôt dans la joie du Ciel ».

Tout l’entourage de Franz, la famille, le village, les prêtres, même s’ils comprennent le choix de Franz et l’admirent, essaient sans cesse de le raisonner : « Sans cesse on essaie de vous rendre le choix difficile on faisant appel à votre conscience parce que vous avez femme et enfant. Mais avoir femme et enfant, est-ce une raison suffisante pour offenser Dieu en mentant, sans compter tout le reste qu’on nous demande de faire ? Le Christ lui-même a dit « Quiconque aime son père, sa mère, ou ses enfants plus que moi n’est pas digne de moi » ».

Franz va plus loin, puisqu’il reproche, avec détermination et humilité, dans une de ses lettres, la compromission de l’Eglise catholique allemande avec le régime nazi : « Et l’Eglise, pourtant clairement persécutée par le régime, attend véritablement de moi de combattre pour le régime de Hitler et de lui obéir ». En effet, tout le collège épiscopal autrichien a approuvé l’Anschluss de 1938. Franz écrit : « Malgré tout il est regrettable que ceux qui ont la charge de nos âmes gardent le silence des années durant. Certes, il faut parler pour dire où est la vérité, mais il y a aussi l’exemple pour montrer quelle est la voie à suivre. Que nous dicte notre foi dans tout ce concours de circonstances ? Est-ce que notre conscience peut rester passive devant tous ces événements sans que jamais le remords nous assaille ? Si sur notre route les poteaux indicateurs n’étaient pas plantés solidement en terre, si le moindre vent pouvait les briser ou les renverser, comment le voyageur qui ne sait pas son chemin le trouverait-il encore ? Et qu’en sera-t-il encore si les personnes à qui il s’adresse refusent de lui répondre, ou, pour autant qu’elles le renseignent, lui donnent une fausse indication dans le seul but de se débarrasser bien vite d’une personne qui leur pose des questions ? »

On peut se demander où Franz a pu acquérir une telle lucidité. .. et un tel courage ! Comment cet homme seul, ce simple paysan, a-t-il pu devenir un tel géant, alors que tant d’hommes politiques ou d’Eglise se sont fourvoyés ?

Mais il ne perd pas le sens des réalités objectives : « Je crois que grâce au Seigneur notre Dieu il n’est pas tellement pénible de risquer notre vie pour notre foi, si l’on songe que dans ces temps de guerre des milliers de jeunes gens ont déjà été amenés à risquer leurs vies pour le national-socialisme, et que beaucoup ont du sacrifier leur vie dans ce combat. Pourquoi serait-il plus dur de risquer sa vie pour un Roi qui loin de nous imposer que des devoirs, nous donne aussi des droits, et dont nous sommes certains qu’il nous donnera la victoire finale, et que son Royaume pour lequel nous nous battons nous sera acquis pour l’éternité ? »

A l’issue de son procès, le 6 juillet 1943, il est condamné à mort pour « avoir sapé le moral des troupes, ainsi qu’à la dégradation militaire et à la perte des droits civiques ».

A partir de ce jour, il est enchaîné jour et nuit, pieds fixés par une chaîne au mur, et les deux poings étroitement liés l’un contre l’autre, pour empêcher qu’il ne se suicide. Il continue à écrire : « mieux vaut que mes mains soient liées, plutôt que ma conscience ».

Les juges du tribunal militaires, dans une démarche unique, vont le voir et essayent de le convaincre de revenir sur sa décision. Mais Franz refuse.

La détermination et la droiture morale de Franz ébranlent les juges à tel point que l’un deux se suicidera quelque temps plus tard, lorsqu’il sera amené à juger un prêtre pour les mêmes motifs que Franz.

Il résiste à tous les efforts faits pour le convaincre, car il est persuadé que s’il cède, il sera obligé tôt ou tard d’accepter de se compromettre pour le régime nazi. Il écrit : « Si pour mettre tous les hommes en garde et les détourner du péché qui entraîne la mort éternelle, on voulait bien se donner autant de peine que l’on se donne pour me soustraire à une mort déshonorante, je crois bien que Satan ne pourrait compter au Jugement dernier que sur un bien maigre butin ».

Durant les dernières semaines, un intense échange de courrier a lieu. Il écrit malgré ses mains liées. Le courrier n’est pas limité en nombre, la censure ne porte que sur les atteintes au régime et au moral de l’armée ; donc Franz peut s’exprimer relativement librement sur ses convictions personnelles et religieuses. Il correspond presque quotidiennement avec sa femme, et écrit souvent à Rudolf Mayer, son frère dans le Tiers-Ordre franciscain, qui sera un énorme soutien moral pour lui. En effet, celui-ci a longtemps hésité à suivre Franz sur la même voie, mais il a finalement préféré se soumettre et a été engagé au front russe. Il écrit à Franz : « tu as choisi la meilleure voie », ce qui procure à Franz une immense joie. Rudolf mourra sur le front quelques heures après Franz.

En prison, quelques jours avant sa mort, l’aumônier militaire Heinrich Kreutzberg lui apprend qu’un prêtre autrichien, Franz Reinisch, a été condamné à mort pour les mêmes motifs que lui. Cette nouvelle est un énorme réconfort pour lui ; elle lui apprend qu’il n’est plus tout seul dans son combat, elle rompt son immense solitude, elle renforce ses certitudes.

Mais Franz Jägerstätter n’aurait pas pu être celui qu’il a été sans la présence de Franziska, sa femme. Franziska a été celle qui lui a permis d’assurer et d’assumer le choix de sa conscience. Franz, dans ses choix douloureux, a été un homme seul, mais il savait pouvoir compter en permanence à ses cotés sur sa femme. Même si elle n’a pas toujours compris les raisons de son refus, elle l’a toujours compris, lui, son Franz. Après 1938, plus jamais elle n’essayera de le faire changer d’avis. Pas une seule fois elle ne lui dira ou elle ne lui écrira, pas même aux pires moments, « Pense à moi, pense aux enfants ». Quelques semaines avant l’exécution, elle peut aller voir Franz dans sa prison à Berlin, accompagnée du curé de leur village. Elle est horrifiée en voyant l’état de Franz enchaîné et maltraité. Pendant le court temps passé ensemble, elle a à peine le temps de lui parler, car le curé monopolise l’entretien pour essayer de convaincre Franz de changer d’avis. Elle, par contre, essaye de le réconforter, de le soutenir. Elle dira plus tard : « si je n’avais pas été avec lui, il n’aurait plus eu personne ».

Le 9 août 1943, à 16 heures, Franz est décapité dans la ville de Brandebourg. Quelques instants avant son exécution, il préfère que l’aumônier ne lui lise pas le Nouveau Testament, disant : « Mon âme est étroitement unie au Seigneur et une lecture interromprait notre communion ».

Au même moment, Franziska, ratisse du foin devant la ferme ; elle se sent soudain très mal. Elle rentre dans la cuisine, s’assoit, et entend au même instant la pendule sonner 16 heures. Elle a l’intuition que l’Heure de Franz est venue. Elle va précipitamment devant le Saint Sacrement. Quand elle reçoit quelques jours plus tard le courrier lui annonçant la mort de son mari, elle savait…

Sur une lettre remise plus tard à Franziska, écrite probablement la veille de sa mort, Franz fait ses adieux : « Ma famille aimée, à chaque instant se rapproche le moment où il faudra que je rende mon âme à Dieu, notre Père. Il y a tant de choses que je voudrais vous exprimer avant de vous quitter, c’est si dur de ne pouvoir vous dire adieu ! J’aurais aimé pouvoir vous épargner la peine que je vous cause. Mais, vous le savez bien, il faut aimer Dieu plus que sa famille ; il faut mieux perdre tout ce qui nous est cher ici-bas plutôt que de commettre la plus petite offense envers Dieu. Et si, à cause de vous, j’avais accepté d’offenser Dieu, qui sait quelles souffrances il nous aurait envoyées à tous, par ma faute ? Notre Sauveur bien aimé a dû souffrir d’infliger par sa mort un tel chagrin à sa mère : que sont donc nos peines par rapport à celles que le Sauveur et sa Mère durent supporter dans leur sainteté pour nous autres pécheurs ? » Comme de tels adieux doivent coûter à ceux qui ne croient pas vraiment à la vie éternelle et qui ne peuvent pas espérer être un jour réunis ! Si je n’avais pas cru à la miséricorde de Dieu, si je n’avais pas espéré son pardon, jamais je n’aurais pu supporter avec autant de calme la vie en prison. De plus, bien qu’on m’ait accusé, condamné à mort comme un criminel, je me console à l’idée que ce qui est un crime aux yeux des hommes n’en est pas forcément un aux yeux de Dieu. »

7 – FRANZ TEMOIN SOLITAIRE

On peut se demander à quoi a servi le sacrifice de Franz Jägerstätter…

Il est peut-être un exemple de cette nécessaire désobéissance civile dont on reparle de nos jours dans un autre contexte politique, alors que des lois sont votées ou en passe d’être votées, appelant peut être à poser à nouveau des gestes d’objection de conscience envers l’autorité publique. Ces gestes peuvent-ils servir à quelque chose ?

Franz était parfaitement conscient de l’apparente inutilité de son geste, puisqu’il s’est posé la question : « Faut-il faire quelque chose ? » Le 1er mars 1943, lorsqu’il part vers le centre mobilisateur d’Enns où il déclare son refus de servir, il écrit une lettre qu’il débute par la phrase « Aujourd’hui, je m’engage dans une voie difficile ». Lorsqu’il choisit de s’engager dans cette voie, même s’il pense essentiellement à son salut personnel, Franz est conscient que son geste, effectué en union avec la Passion du Christ, devient un témoignage pour le monde, et que le don qu’il fait de sa vie devient un exemple. Il écrit encore « Serait-ce qu’on ne veut pas voir des chrétiens capables encore, au milieu des profondes ténèbres, de faire preuve d’une lucidité, d’une sérénité et d’une assurance absolues, des chrétiens qui au milieu d’un monde hostile, sans joie, égoïste et haineux, manifestent la paix la plus pure et leur bonne humeur, des chrétiens qui ne soient pas des roseaux branlants, s’agitant dans tous les sens au gré du moindre vent ? » Il écrit à sa femme, dans la dernière lettre avant son exécution : « Puisse Dieu accepter le don de ma vie comme sacrifice expiatoire non seulement pour mes péchés, mais aussi pour ceux des autres. Je remercie Jésus de m’avoir permis de souffrir pour Lui et de mourir pour Lui aussi. »

Son corps a été brûlé au crématorium de la ville de Brandebourg. Une relieuse d’un couvent voisin planta des fleurs à l’endroit où se trouvait l’urne contenant ses cendres ; l’urne a été ramenée à Ste Radegonde en 1946, et enterrée au pied de l’église.

Son exemple a servi au Concile Vatican II pour rédiger le chapitre sur la liberté de conscience. Mgr Roberts, qui a cité Franz Jägerstätter lors de la rédaction du document « Gaudium et spes », devait dire à son sujet : « les martyrs comme Franz Jägerstätter ne doivent jamais plus avoir le sentiment qu’ils sont seuls ».

Voici les derniers mots de son testament spirituel, écrit dans sa prison de Berlin-Tegel en juillet 1943 :

« Aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous persécutent. Car l’amour triomphera et subsistera durant toute l’éternité. Heureux ceux qui vivent et meurent dans l’amour de Dieu ».

Après la mort de Franz, Franziska a continué un long chemin de souffrance. Dans son village, où elle devient sacristine à la place de Franz, elle reste comme un vivant reproche pour ceux qui ont un membre de leur famille mort ou disparu au combat. On la considère un peu comme responsable de la mort de son mari, et on continue à lui faire subir pendant de nombreuses années des tracasseries administratives et financières. Franziska vit un peu au ban de la communauté, avec le seul soutien de l’abbé Karobath, revenu au village. Alors qu’avant la guerre, la ferme était florissante, et permettait à Franz d’aider discrètement de nombreux nécessiteux, Franziska a maintenant beaucoup de mal à assumer seule la charge de travail et la subsistance de ses filles. Elle est aidée par son père, ses cousins, puis par le filleul de confirmation de Franz, rentré de captivité, que Franz avait beaucoup soutenu avant et pendant la guerre. Dès que les filles grandissent, elles aident également à la ferme.

Puis très lentement, les choses s’améliorent. L’abbé Kreutzberg, qui avait été l’aumônier de Franz à la prison de Berlin-Tegel, arrive à obtenir à partir de 1950 une pension de veuve de guerre pour Franziska. Cette pension lui avait été refusée dans un premier temps, au motif que Franz avait bien été assassiné par le régime nazi, mais non pour la défense d’une république autrichienne libre et démocratique, mais pour des motifs religieux !

L’abbé Kreutzberg publie quelques écrits sur Franz, qui parviennent à la connaissance du sociologue américain Gordon Zahn ; celui-ci publie en 1964 le livre « Un témoin solitaire : vie et mort de Franz Jägerstätter». Puis, en 1971, un film d’Axel Corti permet de sortir définitivement de l’ombre la vie et le témoignage de Franz et de Franziska Jägerstätter. Son exemple a été un des inspirateurs du mouvement PAX CHRISTI.

Lorsque l’on parle à Franziska de la longue somme de souffrances qu’elle a eu à porter durant sa vie, elle répond : « ce fut un long Vendredi Saint. Mais je pense que je me rapproche maintenant du jour de Pâques ». Son amour pour Franz fut un amour vrai, car l’amour vrai ne garde rien pour soi ; elle a accepté de ne pas retenir Franz, mais dans une entière confiance à Dieu, de le laisser suivre le chemin que lui dictait sa conscience.

Franz a été réhabilité par la justice autrichienne en 1997, et son procès de béatification a été entamé la même année, sous l’impulsion de Mgr Christoph Schönborn, actuel Cardinal de Vienne. Sa béatification a été célébrée à Linz le 26 octobre 2007, en l’année du centième anniversaire de sa naissance.

8 – LA FECONDITE SPIRITUELLE DE FRANZ

Par son incroyable fécondité spirituelle, Franz est un modèle sur le chemins de notre vie ; il est un modèle à beaucoup de titres :

- A ses enfants, qu’il n’a pas longtemps connus, ils étaient âgés de 6, 4 et 2 ans à sa mort, il a laissé le souvenir d’un père aimant et radieux : il leur décrit la voie d’une enfance heureuse, faite d’obéissance confiante et joyeuse, de travail sérieux et constant, et de prière : « je serais si heureux que vous deveniez de bonnes petites filles. Je crois que vous avez fait des progrès ; que vous êtes obéissantes et que vous dites toujours bien vos prières »

- Dans sa jeunesse, il a su retrouver le chemin de la foi après quelques années de vagabondages : à la jeunesse turbulente, déboussolée, en recherche de repères, il montre comment on peut, même lorsqu’on a posé des actes graves de conséquences, retrouver le chemin de la vérité et la voie du bonheur, y compris ici-bas sur terre, pourvu que l’on garde en tout une âme droite et une conscience pure : « tu peux, si tu le désires, devenir un homme fort »

- A la recherche de celle qui sera son épouse, il s’est laissé prendre au filet de l’Amour avec un grand A : aux jeunes cheminant sur la voie du mariage et aux fiancés, il montre quels sont les critères importants déterminant les choix de vie, et comment se placer sous le regard de Dieu pour s’assurer si celui ou celle que l’on a choisi pour partager sa vie est bien l’être que Dieu a choisi pour nous, de toute éternité : « oui, qui donc ai-je épousé, en fin de compte ? »

- Dans sa vie de famille, il a vécu sept années durant une vie toute simple d’amour et de tendresse : aux familles, il montre le chemin du bonheur conjugal, fait d’une fidélité renouvelée dans les joies simples et quotidiennes, assumée jusqu’au bout pour le meilleur : « je ne savais pas qu’être marié pouvait être si beau » et le pire : « bien sûr, on voudrait pouvoir épargner de telles souffrances à sa famille. Mais ces tourments peuvent-ils se comparer à ceux que Jésus n’a pas pu épargner à sa Mère bien-aimée lors de sa passion et de sa mort ? »

- Aux prêtres, il a toujours demandé, avec amour et soumission, le chemin à suivre : aux pasteurs chargés de guider le troupeau de l’Eglise, il montre que l’on peut et que l’on doit, en toutes circonstances, garder ferme le flambeau de la foi et suivre le Magistère, même si cela est exigeant et si le prix à payer peut être élevé. Car « même si un mensonge commis pour obéir aux circonstances permettait d’éteindre le feu de la géhenne tout entière, il ne faudrait pas le commettre, car en mentant, même par nécessité, on offense Dieu »

- Dans sa vie quotidienne, il a fait fi, avec humilité et avec courage, de la « Menschenfurcht » : aux chrétiens d’aujourd’hui, si souvent en butte aux moqueries et aux vexations dans un monde sans Dieu, lui, soumis à la barbarie d’un régime entièrement voué à la haine de Dieu, il montre la voie d’une confiance absolue et d’une sérénité sans faille, d’un courage dans les actes de foi du quotidien : « si nous voulons nous aussi un jour atteindre notre but, il nous faudra devenir des héros de la foi. Tant que nous craindrons les hommes plus que Dieu, jamais nous n’y arriverons. Peur abjecte des hommes ! Quelques paroles moqueuses d’un voisin, et toutes nos bonnes intentions s’envolent ! »

- Par son travail et ses lectures, il a formé sa conscience : aux hommes politiques, il montre comment, même parfois sans une instruction particulière, mais avec une intelligence éclairée par la foi, et à travers la manducation de l’Evangile, il est possible de guider sûrement sa conscience afin de faire les choix qui s’imposent ; il montre aussi que les démissions individuelles sont, d’une certaine manière, des impasses sans lendemain, car, au bout du compte, « Christ est toujours vainqueur »

- Dans son devoir d’état, il n’a pas fui, et jusqu’à refuser de servir un régime politique pervers : aux soldats et aux officiers, il indique un chemin pour éclairer les consciences dans les choix difficiles de la vie militaire, partagé entre l’obéissance à l’autorité et le respect des libertés individuelles : « Dieu nous commande d’obéir à l’autorité civile, même si elle n’est pas chrétienne, mais à condition qu’elle ne nous ordonne pas le mal. C’est que nous devons obéir à Dieu encore plus qu’aux hommes. Et peut-on servir deux maîtres ? »

- En prison, il a été le réconfort de ses frères : aux prisonniers, il montre comment, malgré les chaînes, malgré la haine des gardiens, malgré la mort assurée, il est possible de garder la paix, la sérénité et la confiance ; il donne l’exemple de la charité et de l’amour : « Aimons nos ennemis, bénissons ceux qui nous maudissent, prions pour ceux qui nous persécutent »

- Aux portes de la mort, il est en communion avec son Père du Ciel : aux mourants, il donne dans son testament le bouleversant témoignage de sa reconnaissance pour le don d’une vie remplie de l’amour des siens, d’un cœur plein du pardon donné et du pardon reçu, dans une totale confiance dans la miséricorde du Seigneur : « j’ai la ferme conviction que dans sa miséricorde infinie, Dieu m’a tout pardonné et ne m’abandonnera pas à l’heure de ma mort »

- Enfin, à l’heure où vivre sa foi sans compromission dans un monde déchristianisé est devenu le combat de tous les instants, Franz rappelle à chacun les vérités essentielles : « Ne savons-nous pas que pour entrer au Royaume des cieux, nous devons être jugés comme étant de bons fruits ? Il est impossible que le mensonge nous mène vers ce qui est parfait. Quand et comment mentons-nous ? Lorsque nous ne conformons pas nos actions à ce que nous pensons, disons et écrivons. Mais est-ce possible, aujourd’hui, de dire et faire ce qu’on pense ? Il faut obéir, et pour cela on n’agit pas toujours en accord avec ses convictions. Mais cette obéissance ne doit pas aller trop loin pour nous entraîner à des actions coupables. Nous le savons, Dieu ne nous ordonne rien d’impossible, même à nous qui vivons à cette époque. Nous n’avons pas toujours l’obligation stricte d’accorder nos actes à nos pensées ; il n’est pas toujours nécessaire non plus de dire ce que nous pensons. Souvent il faut se taire ; pourquoi toujours trop parler ? Certes, il est d’autant plus dur de ne pas dissimuler qu’on vit dans un pays où la foi ne peut s’exercer tout à fait librement. … Mais il y a un dicton : « telle vie, telle mort ». Et c’est ainsi qu’au moment de mourir, on continue à tricher. Or le Christ lui-même a dit : « si tu étais froid ou chaud, je ne te rejetterais pas, mais puisque te voilà tiède, je vais te vomir de ta bouche. »

Appliquons le témoignage de sa vie à tous les domaines concrets de notre vie, religieuse, politique, familiale, éducative, sociale, ….

Et demeurons confiants en la Miséricorde de Dieu et en sa Providence de Père :

« Heureux ceux qui ont vécu dans la charité divine et qui meurent en elle ! »

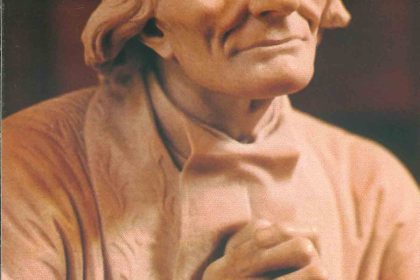

Alliance nuptiale

et papiers d’identité de Franz Jägerstätter

Franziska Jägerstätter

Manuel du TO

que Franz a porté avec lui en prison,

avec sa Bible

et son chapelet.

1 Lucien Weyland de Metzing (il y vit encore avec sa femme), Grégoire Breit de Forbach, Emile Bour de Sarreguemines et Albert Boul de Guébling (près de Dieuze), ont refusé de prêter serment en janvier 43 à Braunau. Après leur jugement, ils seront condamnés à mort, puis, ayant finalement accepté de prêter serment, condamnés au bataillon disciplinaire, ils déserteront, et pourront ainsi témoigner de leur séjour en prison avec Franz.