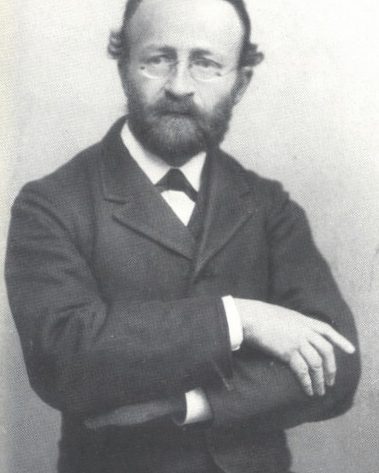

1852 – 1903

Franciscain séculier

Né le 6 mai 1852 à Kaufbeuren en Bavière, fils de Joseph Westermaier, avocat, et de Maria Zimmermann, Maximilian Westermaier fit des études de chimie, zoologie et botanique à l’Université de Munich (dès 1870). Assistant du botaniste Ludwig Radlkofer (1873), puis de Carl Wilhelm von Nägeli (dès 1875), il soutint un brillant Doctorat couronné d’un prix (1876). Il fut Assistant de Simon Schwendener (1878) et privat-docent (1879) à Berlin. Professeur suppléant à Königsberg (1887-1888), il fut maître de gymnase à Freising (Bavière, 1890). En 1896, Georges Python l’appela à l’Université de Fribourg où il enseigna jusqu’à sa mort le 1°mai 1903. Il fut le premier professeur de botanique à l’université de Fribourg, avec le soutien du pape Léon XIII. En 1898-1899, il participa à une expédition scientifique de recherches à Java (Indonésie) et publia en 1900 «Zur Entwickelung und Struktur einiger Pteridophyten aus Java. En 1893 il a publié “Kompendium der allgemeinen Botanik für Hochschulen, traduit en 1896 en anglais puis „Zur Embryologie der Phanerogamen, insbesondere über die sogenannten Antipoden (1890) et Ueber gelenkartige einrichtungen an stammorganen (1901).

Modeste, croyant, actif dans les œuvres caritatives et empreint de téléologie, Maximilian Westermaier aspirait à unir le savoir et la foi. Ses travaux étaient inspirés de sa vision théologique du monde.

Bref regard sur la création de la Faculté des Sciences de Fribourg.

La Faculté des Sciences vit le jour en 1896, sept ans après la création de l’Université catholique de Fribourg. Dès le départ, elle porta le nom de « Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät » ce qui n’était pas une évidence, car partout ailleurs les sciences de la nature appartenaient souvent à la Faculté des Lettres et le processus de séparation se faisait lentement. Cela assura une autonomie initiale à la Faculté des Sciences de Fribourg. Les premiers professeurs furent nommés par le Conseil d’Etat car la Faculté des Sciences n’existait pas encore. Il s’agissait de trois Professeurs ordinaires, Mathias Lerch (A-H) en mathématiques, Maximilian Westermaier (D) en botanique et Augustin Bistrzycki (D) en chimie, ainsi que d’un Professeur extraordinaire, René-Thomas-Mamert (F) en chimie.

C’est sur l’initiative de Georges Python que la Faculté des sciences pût s’installer sur le plateau de Pérolles. L’ancienne fabrique de wagons bâtie par Guillaume Ritter avait été rachetée par l’Etat pour en faire une caserne et un dépôt d’artillerie. Georges Python transforma cet arsenal en auditoires et en laboratoires. Il chargea un jeune savant polonais, Dr. Joseph de Kowalski, privat-docent de Berne, ainsi qu’un jeune géologue fribourgeois, Dr. Raymond de Girard, privat-docent de l’Ecole polytechnique fédérale, d’aller recruter de bons professeurs en Europe. En peu de temps, une équipe de 11 Professeurs était constituée et la Faculté des Sciences était prête à commencer au semestre d’hiver 1896-97 un enseignement régulier.

La foi du Professeur

Ce qui distingue le professeur Westermaier, ce n’est pas seulement son titre de savant, mais plus encore sa valeur de grand catholique. Son procès de béatification est introduit en 1948. Le professeur Westermaier fut un savant qui fait honneur à l’Eglise et son témoignage est d’une grande valeur à une époque où règnent le rationalisme et l’athéisme, y compris dans les milieux universitaires.

Nous retranscrivons ici l’éloge qu’en a fait le P. Pascal, ofmcap, à la fête commémorative en l’honneur du 50ème anniversaire de sa mort à l’Université de Fribourg, le 13 décembre 1953, exaltant la foi du grand savant.

« Etudiant au Gymnase de Kempten de 1862 à 1870, Westermaier s’est-il distingué dans sa foi ? Nous connaissons fort peu de détails sur cette période de sa vie. Cependant un témoin aussi simple qu’irrécusable accentue le souci qu’il avait à ce moment de se former dans sa foi, et c’est son catéchisme, trouvé après sa mort dans ses livres, catéchisme qu’il a eu soin de conserver et d’emporter à travers toutes les étapes de sa destinée.

Etudiant universitaire à Munich, de 1870 à 1873, à une époque de doutes et de luttes religieuses, face à des maîtres incroyants, il conserve une foi inébranlable et porte témoignage d’un étudiant catholique en devenant membre de l’Association des étudiants catholiques allemands.

A l’Université de Munich encore, pendant trois ans, de 1875 à 1878, comme assistant privé du célèbre professeur Carl von Naegeli, il admire l’envergure de pensée de son maître, il progresse dans la voie de la science à son école, mais il juge que quelques-unes de ses tendances sont en désaccord avec les principes chrétiens. Au contact d’obstacles où d’autres auraient laissé leur foi se perdre ou s’affaiblir, lui grandit dans la sienne.

Premier assistant du Professeur Schwendener à Berlin de 1878 à 1890, ses principes sont en opposition ouverte avec la Weltanschauung (conception de la vie et du monde) de son chef et celle de la plupart de ses collègues. On essaie même, non rarement, d’entamer, voire de changer ses convictions. Pourtant, comme Schwendener en témoigne : Westermaier défendait, durant leurs conversations, ses opinions et ses convictions avec une fermeté virile mais toujours avec tact et sans jamais se laisser entraîner à des remarques blessantes. Il suggère même à son maître de pousser plus loin ses investigations pour arriver à la cause dernière du phénomène qu’il étudie.

Professeur remplaçant pour le semestre d’hiver 1887-1888 à Koenigberg, loin de cacher sa foi, il la professe ouvertement. Cette attitude courageusement catholique est la cause que sa nomination définitive à ce poste ou à d’autres semblables n’interviendra jamais en Allemagne.

Professeur au Lycée de Freising, de 1890 à 1896, il écrit son Compendium der allgemeinen Botanik für Hochschulen (Abrégé de la botanique générale pour Ecoles Supérieures), dans lequel il témoigne de ses principes catholiques, ce qui, encore une fois – c’est Schwendener qui l’écrit – nuisit à la diffusion du Manuel.

Professeur à l’Université de Fribourg à partir de 1896, il s’entend dire, dans une controverse scientifique, par un jeune professeur matérialiste de Berlin, que son point de vue d’investigation est dénué de toute valeur scientifique. Après 30 ans de recherches et d’activité scientifique et de publications de tous genres, se voir refuser l’authentique valeur scientifique équivalait pour lui à une sorte d’anéantissement spirituel. Il souffrait pour sa foi et sut triompher chrétiennement de sa souffrance comme de ces attaques injustes.

Maître encore à l’Université, il ne conçut jamais son enseignement que comme une preuve et une affirmation de l’harmonie qui existe entre la foi et la science. Membre du corps professoral, il lutte pour la jeune Université, il la défend, il la soutient, il souffre pour elle, tant sa foi le persuade de la nécessité d’une Université catholique.

Collègue et maître universitaire, il inculque, un quart d’heure avant sa mort, à l’un de ses amis, ce qui lui tient le plus à cœur : « Catholique et scientifique, dit-il, vous êtes l’un et l’autre. Il arrive que l’on puisse être suffisamment scientifique, mais on ne peut jamais être assez catholique. »

Sur son lit de mort enfin, il fit venir l’un de ses collègues qui négligeait la Messe du dimanche pour vaquer à ses recherches de savant. Westermaier, à cet instant suprême, le prie de ne pas négliger l’unique nécessaire à cause de l’éternel salut, mais aussi à cause de l’exemple à donner. « A une Université catholique, les professeurs catholiques doivent remplir leurs devoirs religieux » soulignait-il avec fermeté. Son collègue pleurait. Le mourant lui serra la main en concluant : « Maintenant je puis mourir tranquillement ».

Au moment de ses ultimes souffrances, alors qu’on le plaignait, il répondit : « Pour le bonheur de mourir en catholique, on peut bien souffrir un peu. »

Toute sa vie, en vérité, est un témoignage de foi, une lutte pour sa foi, souvent une souffrance pour sa foi, une plénitude de vie de foi. « C’était quelque chose d’entraînant que la foi de cet homme », disait de lui son confesseur.

Nous admirons aisément la grandeur de cette vertu de foi. Mais peut-être le faisons-nous, en partie du moins, parce qu’elle s’exerce dans les milieux les plus élevés du savoir. Ne serons-nous pas sur le point de nous étonner en apprenant qu’il y a dans la vie de Westermaier, comme dans celle de chaque saint, des manifestations de vertu qui n’ont pas ce brillant ni ce prestige…

Le fait de visiter les pauvres de la basse ville à plusieurs reprises par semaine… et d’en recevoir parfois des injures ; le fait d’aimer assister aux bénédictions du Saint Sacrement avec les femmes en la modeste église de la Visitation ; le fait d’entrer dans le Troisième Ordre de St François, le saint dont il a aimé tout particulièrement la spiritualité : il en fit partie dès son séjour à Berlin et suivit les réunions mensuelles à Fribourg, réunions qui ne sont, certes, pas l’ambiance des milieux universitaires… ; le fait de ne pas choisir pour ses cours les salles et les heures les plus avantageuses ; et tant d’autres détails effacés, ternes, humbles de sa vie de prière, de sa dévotion à la Sainte Vierge, de sa mortification, de son esprit de pauvreté…

Est-ce que tout cela est vraiment empreint de grandeur ? Y a-t-il là matière à admiration ? Pour déceler mieux cet ordre de grandeur, n’avons-nous pas besoin de rappeler la pensée de Pascal : « Il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus Christ, comme si cette bassesse était du même ordre, duquel est la grandeur qu’il venait faire paraître. Qu’on considère cette grandeur là dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité, dans sa mort… et dans le reste, on la verra si grande, qu’on n’aura pas sujet de se scandaliser d’une bassesse qui n’y est pas. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s’il n’y avait pas de spirituelles ; et d’autres qui n’admirent que les spirituelles, comme s’il n’y avait pas d’infiniment plus hautes dans la sagesse… »