1813-1853

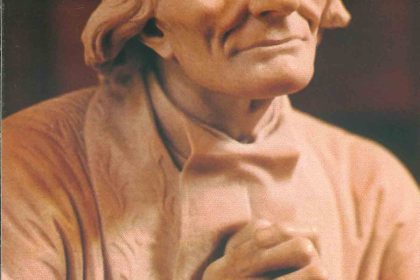

Franciscain séculier

Ce que fut sa vie

Au cours des Journées Mondiales de la Jeunesse, ele Pape Jean-Paul II disait: «Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l’amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est Amour (1 Jn 4, 7-8). Cette parole de l’Apôtre est vraiment le coeur de la Révélation». Et, pour donner un exemple tangible d’amour de Dieu et du prochain, le Saint-Père procédait à la béatification de Frédéric Ozanam dans la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Dans le regard d’une mère

Bien que français, Jean-Antoine Ozanam et son épouse Marie vivent à Milan lorsque naît leur fils Frédéric, en 1813. Ils reviendront à Lyon en 1816. L’éducation que Frédéric reçoit de ses parents, inlassablement dévoués à Dieu et aux pauvres, le marque profondément: «C’est sur les genoux de ma mère que j’ai appris votre crainte, Seigneur, et dans ses regards votre amour». Mais l’enfant est né chétif. À six ans une fièvre typhoïde le terrasse, et c’est grâce à l’intervention miraculeuse de saint Jean-François Régis, ardemment prié par les siens, qu’il guérit de cette grave maladie.

D’une pureté angélique, d’une sincérité sans artifice, rempli d’une tendre compassion pour toute souffrance, Frédéric n’a cependant pas un caractère facile. Dans une lettre à un ancien camarade de classe, il se décrit ainsi: «Je ne fus jamais plus méchant qu’à l’âge de huit ans. J’étais devenu entêté, colèreux, désobéissant. On me punissait, je me raidissais contre la punition J’étais paresseux au suprême degré. Il n’y avait pas d’espiègleries qui ne me vinssent à l’esprit». À neuf ans, son père l’inscrit au collège royal de Lyon pour y suivre la classe de cinquième. Son caractère s’assouplit, grâce à la bonté de ses professeurs.

Le vrai ne contredit pas le vrai

À quinze ans, Frédéric traverse une période de doutes contre la foi. Influencé par le climat d’incrédulité qui règne, il finit par se demander pourquoi il croit. Les découvertes récentes de la science ne contredisent-elles pas la foi? La raison peut-elle connaître avec certitude l’existence de Dieu? Ces questions le préoccupent. Au plus fort de l’épreuve, il promet au Seigneur, s’il daigne faire briller la vérité à ses yeux, de consacrer sa vie entière à la défendre. Dieu l’entend et le conduit à l’abbé Noirot. Ce prêtre, professeur de philosophie, lui apprend à étayer sa foi par un usage correct de sa raison. On pense parfois qu’entre foi et raison, il faut choisir; mais c’est à tort.«Bien que la foi soit au-dessus de la raison, enseigne le Concile Vatican I, il ne peut jamais y avoir de vrai désaccord entre elles. Puisque le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi a fait descendre dans l’esprit humain la lumière de la raison, Dieu ne pourrait se nier Lui-même ni le vrai contredire jamais le vrai» (Catéchisme de l’Église Catholique, CEC 159). «Avant même de Se révéler à l’homme en paroles de vérité, Dieu Se révèle à lui par le langage universel de la Création, oeuvre de Sa Parole, de Sa Sagesse: l’ordre et l’harmonie du cosmos – que découvrent et l’enfant et l’homme de science – la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie (en raison d’une certaine ressemblance), contempler leur Auteur (Sg 13, 5)» (id., 2500).

L’abbé Noirot aime à prendre Frédéric pour compagnon de ses promenades. Alors s’agitent entre le maître et le disciple les questions de l’harmonie de la science et de la foi. Peu à peu, les doutes de Frédéric cèdent la place à la certitude. «Depuis quelque temps, écrira-t-il plus tard, je sentais en moi-même le besoin de quelque chose de solide où je pusse m’attacher et prendre racine, pour résister au torrent du doute. Et voici qu’aujourd’hui mon âme est remplie de joie et de consolation. D’accord avec ma foi, ma raison a retrouvé présentement ce catholicisme qui me fut enseigné par la bouche d’une excellente mère et qui fut si cher à mon enfance».

Les assauts de la fausse science

En 1830, M. et Mme Ozanam envoient leur fils à Paris afin qu’il y étudie le Droit. Là, Frédéric réunit un groupe de jeunes catholiques intelligents et fermes: «Nous éprouvions le besoin de fortifier notre foi au milieu des assauts que lui livraient les systèmes divers de la fausse science». Ils instaurent des « Conférences d’Histoire et de Littérature », c’est-à-dire des réunions «d’amis travaillant ensemble à l’édification de la Science sous l’étendard de la pensée catholique». La formation doctrinale est, en effet, d’une grande importance, car les intelligences ont besoin d’être éclairées par les vérités révélées, sur Dieu, Notre-Seigneur Jésus-Christ et son Église. Sans cette lumière de la foi, l’homme est aveugle, comme l’écrivait le Pape saint Pie X: «Là où l’esprit est enveloppé des ténèbres d’une épaisse ignorance, il est impossible que subsistent une volonté droite ou de bonnes moeurs… Si la lumière de la foi n’est pas complètement éteinte, elle donne l’espoir d’un amendement des moeurs corrompues; mais si les deux s’unissent: corruption des moeurs et défaillance de la foi par ignorance, à peine y aura-t-il place au remède, et le chemin de la perdition est ouvert» (Encyclique Acerbo nimis, 15 avril 1905). La connaissance des vérités chrétiennes s’acquiert par l’étude de l’apologétique (science qui démontre l’origine divine du Christianisme), de l’histoire, mais surtout d’un exposé synthétique de la doctrine catholique tel que le Catéchisme.

Lors de la publication du Catéchisme de l’Église Catholique, le Pape Jean-Paul II écrivait: «Un catéchisme doit présenter fidèlement et organiquement l’enseignement de l’Écriture Sainte, de la Tradition vivante dans l’Église et du Magistère authentique, de même que l’héritage spirituel des Pères, des saints et des saintes de l’Église, pour permettre de mieux connaître le mystère chrétien et de raviver la foi du peuple de Dieu… Puisse la lumière de la vraie foi délivrer l’humanité de l’ignorance et de l’esclavage du péché pour la conduire à la seule liberté digne de ce nom: celle de la vie en Jésus-Christ sous la conduite de l’Esprit-Saint, ici-bas et dans le Royaume des cieux, dans la plénitude du bonheur de la vision de Dieu face à face!» (Jean-Paul II, 11 octobre 1992).

«Le catholicisme est mort!»

Mais la formation doctrinale et les échanges historiques avec ses amis de toute croyance ne suffisent bientôt plus à Ozanam. Au cours des « Conférences d’Histoire », des auditeurs objectent: «Vous avez raison, si vous parlez du passé: le Catholicisme a fait autrefois des prodiges; mais aujourd’hui, il est mort. Et en effet, vous qui vous vantez d’être catholiques, que faites-vous? Où sont les oeuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la faire respecter et admettre?» Touché par ce reproche providentiel, Ozanam s’écrie: «Pour que notre apostolat soit béni de Dieu, une chose lui manque: les oeuvres de bienfaisance. La bénédiction du pauvre est celle de Dieu». Et, sans tarder davantage, il se met à l’oeuvre. Avec un ami qui partage sa chambre d’étudiant, il porte chez un pauvre homme le peu de bois de chauffage qui lui reste pour les derniers mois de l’hiver.

«En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, enseigne le Catéchisme de l’Église Catholique, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l’Évangile du Christ (Ph 1, 27). Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son Esprit qui les en rendent capables. À la suite du Christ et en union avec Lui, ils peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l’amour (Ep 5, 1), en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus (Ph 2, 5) et en suivant ses exemples» (CEC, 1692, 1694). Or, «Jésus est envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres (Lc 4, 18). Jésus partage la vie des pauvres, de la crèche à la croix; il connaît la faim, la soif et le dénuement. Plus encore: il s’identifie aux pauvres de toutes sortes et fait de l’amour actif envers eux la condition de l’entrée dans son Royaume» (CEC, 544).

«Vous êtes nos maîtres»

Aussi, pour Ozanam, les oeuvres de charité sont-elles le moyen concret d’aimer le Christ dans ses membres souffrants: «Les pauvres, nous les voyons des yeux de la chair. Ils sont là. Nous pouvons mettre le doigt et la main dans leurs plaies, et les traces de la couronne d’épines sont visibles sur leurs fronts. Nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l’Apôtre: « Vous êtes mon Seigneur et mon Dieu! Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs… »». Le 23 avril 1833, Frédéric et six de ses amis inaugurent une «Conférence de charité», sous le patronage de saint Vincent de Paul. Ainsi naissait l’oeuvre des Conférences de Saint-Vincent de Paul qui compte aujourd’hui 800000 membres répartis en 47600 Conférences, dans 132 pays. «Je veux, avait dit Ozanam, enserrer le monde entier dans un réseau de charité». «Ce fut toujours un sujet de stupeur pour qui étudie l’histoire de l’Église – et pour le croyant une confirmation de son origine divine – le fait de l’empressement de la charité chrétienne à offrir de tous temps des hommes et des oeuvres pour le soulagement de toutes les misères», disait Pie XII, le 27 avril 1952.

À l’aumône matérielle, les nouveaux « confrères » joignent la miséricorde spirituelle: «Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des oeuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience» (CEC, 2447). «Certes, disait le Pape saint Pie X, la pitié que nous témoignons aux pauvres en soulageant leurs misères est grandement louée par Dieu; mais qui niera la supériorité du zèle et du labeur par lequel nous ménageons aux âmes, par notre enseignement et nos conseils, non les biens éphémères du corps, mais les biens éternels? Rien ne peut être plus désirable ni plus agréable à Jésus-Christ, Sauveur des âmes, qui dit de lui-même par Isaïe: Il m’a envoyé évangéliser les pauvres (Lc 4, 18)» (Encyclique Acerbo nimis).

Égoïsme ou sacrifice

Les secours matériels et spirituels apportés aux pauvres manifestent la vitalité de la charité chrétienne. Mais Ozanam élargit ses vues et, face à la situation de son époque, considère les exigences de la charité au plan social et politique: «La question qui divise les hommes de nos jours, dit-il, n’est pas une question de formes politiques, c’est une question sociale: c’est de savoir qui l’emportera de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice, si la société ne sera qu’une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun au service de tous».

La pensée et l’action de Frédéric Ozanam et de ses compagnons nous offrent un exemple à imiter en tenant compte des conditions nouvelles de la société contemporaine. En effet, si les injustices sociales du siècle dernier ne sont pas encore toutes surmontées, il s’y ajoute de nos jours d’autres désordres non moins graves. Le Pape Jean-Paul II nous invite à les repérer pour y porter remède: «Conduisez-vous en enfants de lumière Discernez ce qui plaît au Seigneur, et ne prenez aucune part aux oeuvres stériles des ténèbres (Ep. 5, 8. 10-11). Dans la situation sociale actuelle, marquée par un affrontement dramatique entre la « culture de la vie » et la « culture de la mort », il faut développer un sens critique aigu, permettant de discerner les vraies valeurs et les besoins authentiques. Il est urgent de se livrer à une mobilisation générale des consciences et à un effort commun d’ordre éthique (moral), pour mettre en oeuvre une grande stratégie pour le service de la vie» (Encyclique Evangelium vitæ, 15 mars 1995, n. 95).

Maux d’aujourd’hui

«L’exploitation au profit des plus forts», dont parlait Ozanam, apparaît aujourd’hui dans l’élimination des êtres faibles que sont les enfants à naître. C’est pourquoi l’Église ne cesse de dénoncer le crime de l’avortement. Elle exhorte tous les hommes et spécialement les chrétiens à mettre en oeuvre leur ingéniosité pour secourir les femmes enceintes exposées à ce drame, et pour les assister dans l’accueil et l’éducation de leur enfant. Le mépris de la vie se manifeste aussi dans l’euthanasie. La mission des chrétiens est de venir en aide à tous ceux que ce mal menace: malades en phase terminale, personnes âgées, handicapés, etc. Un accompagnement moral et spirituel, des soins palliatifs adaptés peuvent être d’un grand secours dans ce domaine.

La toxicomanie (drogue) est également un fléau de la société moderne. Il atteint tous les milieux et toutes les régions du monde. Dès l’école, l’usage de certaines drogues se banalise. La distinction entre drogues douces et drogues dures favorise ce mal. Or, fait remarquer Jean-Paul II, «une telle distinction néglige et atténue les risques inhérents à toute prise de produit toxique, en particulier « les conduites de dépendance », qui reposent sur les mêmes structures psychiques, « l’atténuation de la conscience et l’aliénation de la volonté et de la liberté personnelles », quelle que soit la drogue». Une enquête récente a montré que plus de 90% des héroïnomanes (l’héroïne est une « drogue dure ») ont commencé par prendre une drogue douce comme le cannabis. Le phénomène de la drogue est un mal d’une particulière gravité. De nombreux jeunes et adultes en sont morts ou vont en mourir pendant que d’autres se trouvent diminués dans leur être intime et dans leurs capacités, esclaves d’un besoin qui les pousse à chercher dans la prostitution ou la délinquance le moyen de payer leur dose quotidienne. Le manque de propositions humaines et spirituelles vigoureuses entraîne les jeunes à chercher dans l’usage de la drogue, un plaisir immédiat qui leur donne l’illusion d’échapper à la réalité. Peu à peu, ils en viennent à penser que tous les comportements sont équivalents, sans parvenir à différencier le bien du mal et sans avoir le sens des limites morales. Aussi, tous les éducateurs doivent-ils intensifier le travail de formation des consciences, en proposant aux jeunes la vérité sur Dieu, sur la religion et sur l’homme. La réforme de la civilisation est une oeuvre religieuse au premier chef, car «pas de vraie civilisation sans civilisation morale, et pas de vraie civilisation morale sans la vraie religion: c’est une vérité démontrée, c’est un fait d’histoire» (Saint Pie X, Lettre sur le Sillon, 25 août 1910).

«L’aimable soeur, l’heureux frère!»

Quelques années passent. Ozanam a reçu deux fois le grade de docteur; brillant agrégé de la Faculté de Paris, il est en possession de la chaire de Droit Commercial à Lyon, demain il sera professeur à la Sorbonne. Mais son état de vie n’est pas fixé et il hésite entre la vocation religieuse et le mariage. Lorsqu’en 1839, le Père Lacordaire s’emploie à restaurer en France l’Ordre dominicain, Ozanam s’en fait envoyer la Règle. Il échange plusieurs lettres avec l’éminent prédicateur. La consécration totale à Dieu, par le voeu de chasteté, attire Frédéric. D’un autre côté, il réfléchit sur l’union conjugale pour laquelle il a d’abord de fortes réticences.

Peu à peu, au contact d’amis qui se marient, ses idées évoluent. Il écrit à l’un d’eux: «Vous puiserez dans la tendresse de celle qui va s’unir à vous des consolations aux jours mauvais, vous trouverez dans les exemples de cette compagne du courage dans les temps périlleux, vous serez son ange gardien, elle sera le vôtre». Un jour, rendant visite au recteur de l’Académie de Lyon, M. Soulacroix, il aperçoit, par hasard, une jeune fille qui donne tendrement ses soins à son frère paralysé. «L’aimable soeur et l’heureux frère! pense-t-il, comme elle l’aime!» C’est l’image vivante de la charité qui vient de lui apparaître en Amélie Soulacroix, fille du recteur. Le souvenir de cette scène ne le quitte plus. Cette jeune fille réalise l’idéal qu’il s’est fait de la femme chrétienne. Le mariage avec Amélie a lieu le 23 juin 1841.

La nomination en janvier 1841 de Frédéric Ozanam comme professeur d’histoire des littératures étrangères à la Sorbonne, lui fournit le moyen de répondre à sa vocation d’apologiste. Il va s’appliquer à mettre en valeur la religion Catholique à partir de l’histoire. Voici ce qu’il écrit en 1846: «Toute l’irréligion en France procède encore de Voltaire et je ne pense pas que Voltaire ait de plus grand ennemi que l’histoire. Et comment ses disciples n’auraient-ils pas peur de ce passé qu’ils outragent, et qui les écraserait s’ils osaient s’en approcher!… Grattons le badigeon que la calomnie a passé sur les figures de nos pères dans la Foi et quand ces images brilleront de tout leur éclat, nous verrons bien si la foule ne viendra pas les honorer». L’influence civilisatrice de l’Église est pour Ozanam une preuve apologétique de poids, constatable par tout historien impartial. Aussi entreprend-il d’enseigner puis d’écrire l’histoire du Moyen-Âge, du Ve au XIIIe siècle, ouvrage que sa mort laissera inachevé: «Toute la pensée de mon livre, dit-il, est de montrer comment le christianisme sut tirer des ruines romaines et des tribus campées sur ces ruines, une société nouvelle, capable de posséder le vrai, de faire le bien et de trouver le beau». L’Église ne redoute pas la vérité de l’histoire. Elle sait que ses membres sont pécheurs et ne se comportent pas toujours selon son enseignement. Mais elle sait aussi que sa doctrine spirituelle et sociale est divine et a produit des fruits abondants.

«Je viens»

Par une disposition mystérieuse de la Providence, cette vie si pleine devait bientôt s’achever. En 1852, Frédéric a trente-neuf ans. Il n’a jamais eu beaucoup de santé. Tout ce qu’il a fait, il l’a fait en souffrant; son teint livide le proclame assez haut. Une pleurésie va l’emporter en 18 mois. Le jour de ses quarante ans, 23 avril 1853, il rédige son testament: «Je sais, écrit-il, que j’ai une femme jeune et bien-aimée, une charmante enfant, beaucoup d’amis, une carrière honorable, des travaux conduits précisément au point où ils pourraient servir de fondement à un ouvrage longtemps rêvé. Voilà cependant que je suis pris d’un mal grave, opiniâtre… Faut-il, mon Dieu, quitter tous ces biens que vous-même m’avez donnés? Ne voulez-vous point, Seigneur, d’une partie du sacrifice? Laquelle faut-il que je vous immole de mes affections déréglées? N’accepteriez-vous point l’holocauste de mon amour-propre littéraire, de mes ambitions académiques, de mes projets même d’étude, où se mêle peut-être plus d’orgueil que de zèle pour la vérité? Si je vendais la moitié de mes livres pour en donner le prix aux pauvres; et si, me bornant à remplir les devoirs de mon emploi, je consacrais tout le reste de ma vie, à visiter les indigents, à instruire les apprentis…, Seigneur, seriez-vous satisfait, et me laisseriez-vous la douceur de vieillir auprès de ma femme et d’achever l’éducation de mon enfant? Peut-être, mon Dieu, ne le voulez-vous point. Vous n’acceptez point ces offrandes intéressées… C’est moi que vous demandez… Je viens». Le 8 septembre 1853, vers vingt heures, en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge, Frédéric Ozanam exhale doucement un long soupir. C’est le dernier. Marie est venue chercher son enfant bien-aimé et l’introduire dans l’inexprimable joie de l’Infini.

«À la sueur de nos visages»

Dans l’homélie prononcée à l’occasion de la béatification de Frédéric Ozanam, le Saint-Père disait de lui: «Il aimait tous les démunis… Il rejoignait l’intuition de Monsieur Vincent: « Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages »… Il a eu le courage lucide d’un engagement social et politique de premier plan, à une époque agitée de la vie de son pays, car aucune société ne peut accepter la misère comme une fatalité sans que son honneur n’en soit atteint… L’Église confirme aujourd’hui le choix de vie chrétienne qu’il a emprunté».

D’après Dom Antoine Marie osb, abbé Source : www.clairval.com

***

I- L’APOTRE QUE FUT OZANAM

Bien entendu cette existence ne fut pas exempte de luttes, et celles-ci lui eussent-elles été épargnées que ce cœur tendre aurait continué à souffrir devant la condition des pauvres qui furent toujours pour lui un souci dominant et constant. Entendons bien que non seulement les indigents mais la classe ouvrière préoccupèrent Ozanam et ses disciples. « Les plus chrétiens se sont trompés, écrivait-il, en se croyant quittes envers le prochain quand ils avaient pris soin des indigents ; comme s’il n’y avait pas une classe immense, non pas indigente mais pauvre, qui ne veut pas d’aumônes, mais des institutions ».

Ce zèle qui le consuma toute sa vie se manifesta dès 1830 et 1831, et la terrible insurrection des ouvriers lyonnais le bouleversa. Non seulement du point de vue humain il est déchiré à la vue de l’abîme qui sépare les capitalistes de jour en jour plus riches et les canuts esclaves modernes, mais le chrétien orthodoxe qu’il est (« soyons sûrs que l’orthodoxie est le nerf et la force de la religion ») se soucie de l’extension du Saint-Simonisme, et la réfutation officielle, claire et péremptoire qu’il en fait ‘il a 18 ans) attire les regards vers lui. Mais soyons certains qu’il n’avait aucune haine (au contraire) envers les Saints Simoniens. Dès la sortie de cette brochure (100 pages) Lamartine lui écrivit : « Ce début nous promet un combattant de plus dans la sainte lutte de la philosophie religieuse et morale que ce siècle livre contre une réaction matérialiste ».

Rien ne pouvait résumer plus justement ce qu’était et ce qu’allait être l’apostolat d’Ozanam.

Lui-même a également donné une explication de sa mission. Il a avoué qu’après une période de doutes terribles, un prêtre philosophe le sauva : « Il mit dans ma pensée l’ordre et la lumière ; je crus désormais d’une foi rassurée et, touché d’un bienfait si rare, je promis à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui me donnait la paix »

Non seulement il sera au service de la vérité, mais à celui de la charité, et sa vie durant (il ne s’agit pas de quelques semaines ou de quelques mois d’expérience, mais d’une vie !) il visitera les pauvres et les malades, leur consacrant tous ses trop rares loisirs.

Comme il tient à ce que ses idées généreuses (celles de la démocratie chrétienne : la meilleure forme de salut à son avis et le seul véritable rempart contre le socialisme matérialiste) pénètrent les masses, il mène une correspondance écrasante, parle, enseigne, et enfin écrit dans la presse.

« L’avenir », journal de Lamennais, a été foudroyé par l’encyclique « Mirari vos ». Ozanam participe donc à « l’Ere nouvelle », puis au « Correspondant ». Malgré ses efforts généreux il fallut attendre Léon XIII pour voir enfin se constituer le catholicisme social.

On imagine si le patronat et la bourgeoisie luttèrent contre ces dangereux chrétiens qui menaçaient le système économique établi .Ozanam fut attaqué, sali bien souvent, ainsi que ses amis et, dans ces épreuves, l’amitié de M. Bailly, directeur de la « Tribune Catholique » lui fut d’un grand secours.

Léon Le Prévost, dans une lettre du 20-8-1833 à Victor Pavie, annonçait : « Il y a en ce moment un grand mouvement de charité et de foi, mais tout cela, dans la sphère voilée de l’humanité, échappe au monde indifférent.. Je me trompe fort ou de ces catacombes nouvelles sortira une lumière pour le monde »

N’est-ce pas en pensant à cette lumière que notre « voyant » écrivait lui-même : « Quand donc la science aura porté ses fruits, quand la raison aura ramassé sa dernière moisson, toutes ces recherches, tous ces labeurs, toutes ces conquêtes viendront se résoudre dans une vaste interprétation des croyances révélées. Toute vérité rationnelle aboutira à la vérité religieuse ».

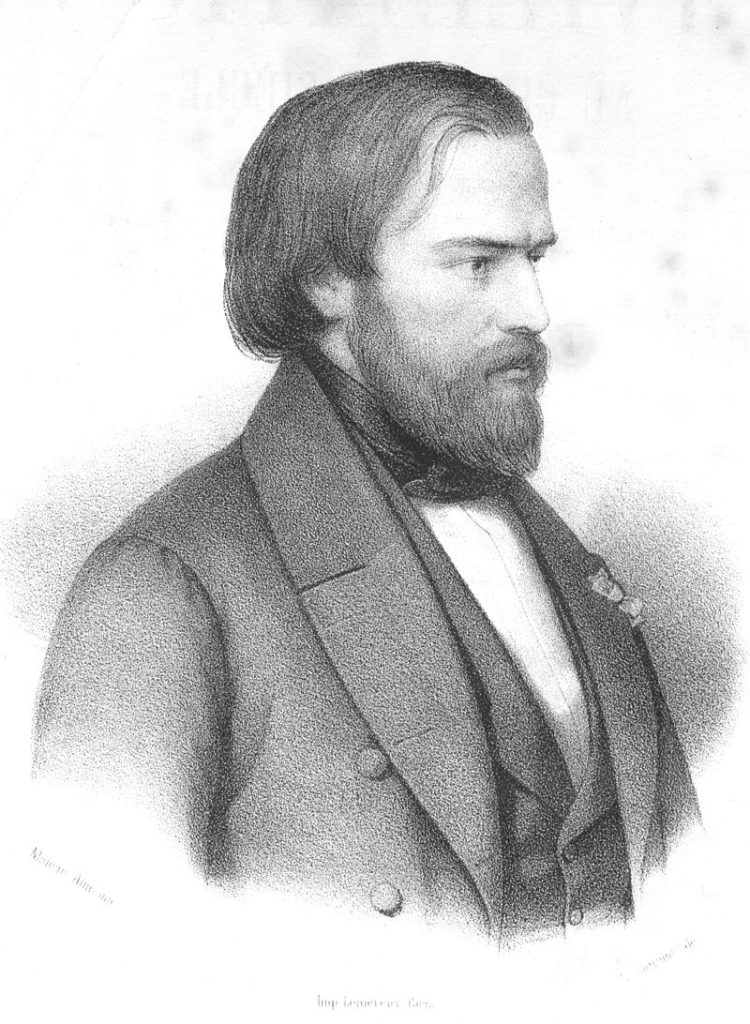

Lorsqu’en 1835 l’archevêque de Paris ouvrit la chaire de Notre Dame à Lacordaire, ancien disciple de Lamennais, ce geste dut être un encouragement pour Ozanam et ses amis, plus dévoués que jamais par le feu de la charité.

Dans leur lucidité ils voyaient nettement ce monde nouveau que créait le machinisme et tous les conflits sociaux qui résultaient de cet état de choses. « Il y a beaucoup trop d’hommes qui ont trop et qui veulent avoir encore, et cette lutte menace d’être terrible : d’un côté la puissance de l’or, de l’autre celle du désespoir. Entre ces armées ennemies il faudrait nous précipiter, sinon pour empêcher, du moins pour amortir le choc ». Plus magnifiquement il disait encore : « Il faut enlacer la France dans un réseau de charité ». Ce que, dès 1833, il avait commencé à faire avec 7 compagnons de bonne volonté et la célèbre Sœur Rosalie, supérieure des Filles de la Charité du quartier de la Montagne sainte Geneviève, dont une avenue de Paris porte le nom, alors que la ville n’a pas fait cet honneur à Ozanam. Ils avaient fondé les célèbres conférences de Saint Vincent de Paul ; en 1845, celles-ci comptaient déjà 9000 membres, et en 1913 plus de 100.000.

II – L’ HUMANISTE

Mais cette vie d’action ne sut entraver ni celle de l’érudit ni celle de l’artiste.

Licencié en droit en 1834, docteur en droit en 1836, il se fit inscrire au barreau de Lyon et souffrit cruellement pendant plusieurs années d’une vocation contrariée. En 1835, il passe sa licence es-lettres. La Chambre de Commerce de Lyon lui offre une chaire de droit commercial ; il l’accepte, et ses remarquables leçons, que nous avons lues, nous font aisément admettre que le droit, pour lui, était « une branche de la philosophie, une portion de l’histoire, un aspect de la littérature ». IL publie alors deux essais « Sur les biens de l’Eglise et les spoliations révolutionnaires » et « Sur les origines du droit français ».

Dès 1833, au cours d’un voyage en Italie, la pensée de Dante s’était imposée à lui ; elle ne le quitta guère jusqu’au 7 janvier 1839, date de sa soutenance de thèse. En août 1840, Cousin, alors ministre, vint chercher à Lyon le jeune docteur es-lettres afin qu’il participât au concours pour l’agrégation des Facultés. Il en sortit premier malgré des questions déroutantes et ingrates sur les scoliastes, dont il se tira à merveille. Il avait 27 ans. On lui offrit à la Sorbonne la suppléance de Fauriel, malade. En même temps il accepta de se charger du cours de rhétorique de Stanislas.

Il apprit à fond l’allemand, l’italien et l’espagnol pour mieux pénétrer les civilisations principales de l’Europe. En 1847, son ouvrage « Etudes Germaniques » confirma l’étude sur l’ « Etablissement du Christianisme en Allemagne » et celle sur « Les Germains avant le Christianisme ». De 1842 à 1845, il a approfondi ses études dantesques et franciscaines, d’où sont sortis deux de ses livres que M. Edouard Jordan a pu qualifier de « mémorables » : son essai sur Dante et son étude sur les Poètes Franciscains. D’autre part, Krauss, le grand exégète allemand, a affirmé : « En France, l’étude scientifique de Dante n’a été inaugurée que par Fauriel et Ozanam ». En 1850, Ozanam publia « Documents inédits pour servir l’histoire de l’Italie du VII° au XIII° siècle ». Enfin c’est bien lui qui révéla les Fioretti à la France. Quelle compréhension entre saint François et Ozanam, tous deux ayant aimé avec passion Dieu et les pauvres. C’est encore Ozanam qui nous apprit à connaître Jacopone de Todi, beau poète auquel on doit le plus poignant sanglot de la liturgie chrétienne : le Stabat, et nombres de laudes (des laudes on passerait plus tard aux Mystères, qui en sont l’élargissement et qui sont nés dans le milieu franciscain). Frédéric Ozanam s’appliqua à démontrer que c’est parce que saint François a rendu à l’Italie la flamme mystique qu’il a en même temps rouvert la source de tous les arts.

Alors que son siècle l’avait comblé d’honneurs, qu’il était membre correspondant des plus grandes académies étrangères et déjà chevalier de la Légion d’Honneur, ce fils de saint François écrivait avec émotion : « Du fond de sa cellule d’Ara Coeli, le Général de l’Ordre (franciscain bien entendu !) m’adresse un diplôme qui n’est pas pour moi le moins touchant de mes titres. Me voilà donc affilié, comme notre ami Dante, à cet Ordre dont il prit l’habit en mourant et qui protège ses restes. »

Ayant beaucoup souffert des luttes politiques (la mort de Mgr Affre sur les barricades l’affecta profondément) jusqu’à son propre trépas il ne cessa de prêcher la lutte contre le paupérisme et tous les maux d’une société mal organisée. Il rêvait d’ailleurs l’anéantissement de l’esprit politique au profit de l’esprit social. Ce visionnaire n’eut-il pas, un siècle à l’avance, le pressentiment de la mission ? Il écrivit en effet, à l’adresse du clergé : « …On vous doit cette justice que vous aimez les pauvres de vos paroisses, que vous accueillez charitablement l’indigent qui frappe à votre porte et que vous ne le faites pas attendre s’il vous appelle au chevet de son lit. Mais le temps est venu de vous occuper davantage des autres pauvres qui ne mendient pas, qui vivent ordinairement de leur travail et auxquels on n’assurera jamais de telle sorte le droit au travail ni le droit à l’assistance qu’ils n’aient besoin de secours, de conseils et de consolations. Le temps est venu d’aller chercher ceux qui ne vous appellent pas, qui, relégués dans les quartiers mal famés, n’ont peut être jamais connu ni l’Eglise, ni le prêtre, ni le doux nom du Christ ».

Cet « humanisme dévot » qui assura que « Liberté, Egalité, Fraternité, ces grands dogmes politiques, sont descendus du Calvaire » et qui s’écriait : « Je suis passionné pour les conquêtes de l’esprit moderne. J’aime la liberté et je l’ai servie « , montera-t-il un jour sur nos autels ? Sa cause est introduite en cour de Rome. Nous avons trop peu d’hommes mariés pour modèles. Fasse le ciel que les Charles de Blois (pour lui c’est à peu près chose faite), les duc d’Alençon, les Frédéric Ozanam (tous enfants de saint François et tous excellents et tendres époux, remarquons le en passant), soient bientôt canonisés, nouveaux fleurons de gloire pour la France et pour l’Eglise.

III – L’EPOUX QUE FUT OZANAM

La meilleure façon d’évoquer Frédéric Ozanam consisterait, vraisemblablement, à le citer, car sa correspondance fut si abondante, si variée, si précise, qu’elle nous révèle aujourd’hui, avec tout le charme d’une véritable conversation, les idées maîtresses, les buts ou pour mieux dire les clés de ce que fut cette vie de catholique fervent. Peu d’hommes ont, en effet, autant écrit et malgré que le style soit marqué par l’époque, on peut ajouter : et peu l’on fait aussi bien.

Les plus grands hommes du XIX° siècle ont laissé leur opinion sur Ozanam, elle fut presque toujours flatteuse. Chateaubriand et Lamartine l’estimèrent, Ampère, Lacordaire, Renan, l’aimèrent véritablement. Seul, ou à peu près, Sainte-Beuve fut cruellement sévère envers lui et demandait avec un humour féroce pourquoi de cet ardent écolier on voulait faire un grand homme. Malgré tout le respect que peut inspirer l’auteur des « Lundis » rappelons-nous que son sens critique ne fut pas toujours infaillible (contrairement à ce qu’en disait Taine et Bourget) et que s’il a pu écrire : « Je viens de relire, ou d’essayer les romans de Stendhal, ils sont franchement détestables », il a pu tout aussi bien se tromper au sujet d’Ozanam.

Ozanam ne fut donc pas seulement un « écolier ardent » (et en admettant qu’il l’ait été jusqu ‘à sa mort, n’est-ce pas flatteur que d’être encore, dans l’âge mûr, dévoré de la soif d’apprendre ?) mais aussi un maître et très écouté. Tellement écouté même, qu’au printemps de 1852, alors que traversant une grave crise de surmenage et d’anémie, il est par son médecin condamné au repos, ses étudiants ne veulent pas d’autre professeur et organisent un vrai chahut pour obtenir son retour. Mais laissons parler Lacordaire : « Ozanam est retenu au lit par la fièvre. Il apprend que son auditoire l’attend à la Sorbonne et que cette bouillante jeunesse, sans se préoccuper des causes qui la privent de son professeur, le demande en criant et en s’agitant. Aussitôt, malgré ses amis, malgré les pleurs de sa femme et les ordres du médecin, il se lève et court à sa chaire : Je veux, dit-il, honorer ma profession ». Lorsqu’il entra dans la salle de la Sorbonne, pâle, exténué, plutôt comme un mort que comme un vivant, le remord et l’admiration s’emparèrent de la foule qui lui prodigua de frénétiques applaudissements. Ces transports se renouvelèrent à plusieurs reprises dans le cours de la leçon et, ranimant l’infortuné sous le coup mortel, l’élevèrent au dessus de lui-même une dernière fois. On eût dit que les acclamations avaient le secret de Dieu tant elles devinrent passionnées lorsque le professeur termina ainsi : « Messieurs, on reproche à notre siècle d’être un siècle d’égoïsme, et l’on dit les professeurs atteints de l’épidémie générale. Cependant c’est ici que nous altérons nos santés, c’est ici que nous usons nos forces : je ne m’en plains pas : notre vie vous appartient, nous vous la devons jusqu’au dernier souffle et vous l’aurez. Quant à moi, messieurs, si je meurs, ce sera à votre service. »

Savait-il si bien dire, ce « voyant » qui allait s’éteindre le 8 septembre 1853, à l’âge de 40 ans ?

Si nous nous risquons à oser ce terme, c’est à la suite de M. l’Abbé Eugène Labelle qui, en 1939, fit paraître chez Bloud et Gay, un fort intéressant choix de textes d’Ozanam sous le titre « Message d’un voyant ». Extrêmement intéressantes au point de vue social, ces citations sont fatalement incomplètes. Tout un côté de Frédéric Ozanam, l’époux et le père, n’y est pas évoqué. Il faut savoir gré à la revue « L’Anneau d’Or » d’avoir publié dans son numéro 54 de décembre 1953 plusieurs lettres de notre héros à Madame Ozanam et à leur petite Marie. Cette fois, à la lecture de si charmantes et si chaudes épîtres d’amour le saint nous devient totalement fraternel : il s’agit bien d’un homme. Et si sympathique, si attachant, un peu jaloux, très passionné, ne pouvant vivre quelques jours séparé de sa bien-aimée. Tous ces textes seraient à reproduire. La place nous étant comptée, nous n’en citerons que quelques passages : 26 septembre 1842 : « à la suite de cet épanchement, la prière est plus facile, il me semble que nous la faisions encore à deux. Je finis en baisant ton petit médaillon et ma petite croix, et c’est dans tes bras, ma chère enfant, que je m’endors. Je me figure aussi que dans ces heures solennelles de la nuit, à la faveur de ce sommeil qui semble dégager les esprits de leur condition terrestre, les âmes se rapprochent et que la tienne, guidée par des rêves bienfaisants, plane peut-être tout près de moi, pendant que ma plume te conduit mes pensées. Ainsi nous viendrions l’un au devant de l’autre et l’amour se vengerait de ces distances qui le désolent : oui, je le crois fermement, l’absence peut nous séparer, mais non pas nous désunir… »

30 septembre 1842 : « …Viens à moi. Presse l’époque de ce départ, assure-t’en les moyens. Je serais si reconnaissant si tu partais le 10 ! Ce sera encore si long jusque là ! Qu’on m’excuse chez toi, mais je n’y puis tenir davantage. Qu’on ne me reproche point d’égoïsme, l’égoïsme, ce serait de me suffire à moi-même. Mais ne pouvoir se passer de toi, mais ne pas vivre, ne pas penser, ne pas sentir, ne pas respirer quand tu n’y es point, qu’est-ce autre chose que de l’amour ?… »

5 octobre 1842 : « Il fait un temps admirable depuis 5 jours, mais comment veux-tu que je me promène seul avec mes pensées ? Je ne puis voir seulement dans la rue une jeune femme et son mari sans faire un retour douloureux…Comment reprendrais-je la rédaction de mon livre, moi qui ne puis achever une page sans te l’avoir lue ?…Quand Dieu a fait deux âmes pour vivre ensemble, il a mis à ce prix leur bonheur, il ne leur en laisse plus hors de ces conditions. C’est là que l’on sent dans les profondeurs le mystère de l’union conjugale. C’est cette impossibilité de se passer l’un de l’autre, cet insupportable déchirement de la séparation…Encore autant de temps, autant d’inquiétude, autant de désirs inutiles, autant de ces beaux jours de notre jeunesse passé sans un sourire, sans un baiser. Adieu. »

5 octobre 1842 : « …Je les (les élèves) entretiendrai toute l’année de Virgile, de Racine, de Bossuet : nous ne serons pas bien malheureux d’avoir à nous occuper de tant de grands hommes et d’admirables livres. Même dans mes heures de rêverie, j’ai pensé à faire avec toi, si tu le veux, un peu de littérature française, à relire ensemble tous les soirs, quelques pages des grands maîtres, à te les commenter. Il me semble que ce sera une demi-heure utile et bonne à tous deux. Nous expliquerons aussi un peu d’italien, et si tu as le courage, je te ferai quelquefois écrire. Puisque Dieu m’a donné cette vocation des Lettres où il y a tant de jouissance et de leçon, il me paraît que je t’en dois ta part ; je me reproche de ne pas m’être occupé l’année dernière de ton intelligence que j’ai pourtant trouvée si élevée et si ouverte. A ton tour tu m’initieras davantage à ces plaisirs de la musique dont tu as le secret…

Adieu, ma chère enfant, mon Amélie, mon épouse bien-aimée, et si le ciel sait quelque autre nom plus doux que je puisse te donner encore, aucun nom d’ici bas ne peut te dire ce que tu es pour ton époux. »

17 octobre : « …Ce que peu d’hommes apportent à leur épouse, parce qu’ils ont brisé le vase et dissipé les parfums de leur cœur, je te l’avais gardé fidèlement. Et je t’ai aimée, ô mon ange, comme je n’avais aimé personne en ce monde. Mais parce que c’était l’amour dans toute l’impétuosité et l’inexpérience de sa première manifestation, j’ai fait beaucoup de fautes. Va, j’eusse été plus raisonnable, moins exigent, j’aurais eu plus de tact et de discrétion, si j’eusse été usé aux passions d’ici-bas. Cette passion a été la première, la seule, elle sera la dernière de ma vie et, comme telle, elle ne pouvait être exempte de faiblesse…Tu me pardonneras donc beaucoup parce que j’ai beaucoup aimé ; et moi je me rendrai plus digne de ton indulgence en purifiant mon amour. Je le dégagerai de tout alliage qui t’afflige…Ta présence ne sera pas inutile à l’amendement de mon caractère, au salut de mon âme…Viens. »

Peut-on être à la fois plus humble et plus grand ?

1° août 1850 : « Assurément je ne veux offenser personne ; je ne dirai pas que dans le sac au mariage il y a neuf vipères pour une anguille ; mais je crois bien qu’il y a neuf colombes pour une femme. C’est joli, doux, innocent, cela s’élève bien, cela chante quelquefois ; mais dans ces gracieuses petites têtes il n’y a guère de cervelle ; après qu’on a passé quelques heures avec le bel oiseau, qu’on l’a fait poser sur un doigt, qu’il a levé une aile, puis l’autre, et tendu son cou frissonnant sous les baisers, on finit par le remettre sur son perchoir et l’on va chercher d’autres plaisirs. C’est pourquoi tout en parlant comme les autres et sans vouloir rejeter ces noms charmants qu’on donne à ce qu’on aime, en t’appelant ma colombe, et ma fleur, et ma perle, j’ai toujours trouvé que ces mots trahissaient la pensée, qu’ils supposaient je ne sais quoi de conforme à ces mœurs de l’Antiquité et de l’Orient, qui faisait d’une femme le passe-temps, le jouet, tout au plus le joyau de l’homme, et non la compagne de sa vie et l’associée de toute sa destinée… »

« La compagne de sa vie, l’associée de toute sa destinée », que voilà bien définie l’épouse idéale, telle qu’il l’entendait !

Cet époux si parfaitement dans son rôle a hésité un temps (assez court, et certainement sous l’influence de Lacordaire qui, connaissant la beauté de cette grande âme la voulait toute à Dieu) entre la vocation du mariage et celle du couvent. Avouons qu’il est heureux que les époux et pères chrétiens possèdent un tel modèle !

Cette âme mystique trouva un climat favorable à son plein épanouissement auprès de St François d’Assise, dans son Troisième Ordre.

Cette vie si courte a été comblée ; dans la famille, dans l’enseignement (après avoir, par obéissance, opté un temps pour le droit, il put revenir aux Lettres, qui étaient son véritable terrain), dans ses activités sociales (de son vivant il eut la joie de voir ses Conférences de saint Vincent de Paul prendre un développement considérable et s’étendre de par le monde) et par sa vie de fervent disciple de St François.

S.-M. d’Erceville

« Si quelque chose me console de quitter la terre avant d’avoir fait ce que j’ai voulu, c’est que je n’ai jamais travaillé pour les louanges des hommes, mais pour le service de la vérité. »

« La question qui divise les hommes de nos jours n’est plus une question de formes politiques, c’est une question sociale, c’est de savoir qui l’emportera de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de sacrifice ; si la société ne sera qu’une grande exploitation au profit des plus forts ou une consécration de chacun pour le bien de tous et surtout pour la protection des faibles. »

« L’ordre de la société repose sur deux vertus : justice et charité. Mais la justice suppose déjà beaucoup d’amour, car il faut beaucoup aimer l’homme pour respecter son droit qui borne notre droit et sa liberté qui gêne notre liberté. Cependant la justice a des limites, la charité n’en connaît pas. »

« J’ai connu les doutes du siècle présent, mais toute ma vie m’a convaincu qu’il n’y a de repos pour l’esprit et le cœur que dans la foi de l’Eglise et sous son autorité. »

« La charité ne doit jamais regarder derrière elle, mais toujours devant, parce que le nombre de ses bienfaits passés est toujours très petit et que les misères présentes et futures qu’elle doit soulager sont infinies. »

Du Pape Jean-Paul II aux JMJ de Paris le 22 août 1997

3. Dans le cadre de la Journée mondiale de la Jeunesse, à Paris en cette année 1997, je procède aujourd’hui (22 août) à la béatification de Frédéric Ozanam. […] Je salue avec affection les membres de la Société de Saint-Vincent de Paul venus du monde entier pour la béatification de leur fondateur principal. […] C’est une Fille de la Charité, sœur Rosalie Rendu, qui a guidé le jeune Frédéric Ozanam et ses compagnons vers les pauvres du quartier Mouffetard, à Paris. Je vous encourage à mettre en commun vos forces, pour que, comme le souhaitait celui qui vous inspire, les pauvres soient toujours mieux aimés et servis et que Jésus Christ soit honoré en leurs personnes !

4. Frédéric Ozanam aimait tous les démunis. Dès sa jeunesse, il a pris conscience qu’il ne suffisait pas de parler de la charité et de la mission de l’Église dans le monde: cela devait se traduire par un engagement effectif des chrétiens au service des pauvres. Il rejoignait ainsi l’intuition de Monsieur Vincent: «Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages» (Saint-Vincent de Paul, XI, 40). Pour le manifester concrètement, à l’âge de vingt ans, avec un groupe d’amis, il créa les Conférences de Saint-Vincent de Paul, dont le but était l’aide aux plus pauvres, dans un esprit de service et de partage. Très vite, ces Conférences se répandirent en dehors de France, dans tous les pays d’Europe et du monde. Moi-même, comme étudiant, avant la deuxième guerre mondiale, je faisais partie de l’une d’entre elles.

Désormais l’amour des plus misérables, de ceux dont personne ne s’occupe, est au cœur de la vie et des préoccupations de Frédéric Ozanam. Parlant de ces hommes et de ces femmes, il écrit : «Nous devrions tomber à leurs pieds et leur dire avec l’Apôtre : « Tu es Dominus meus ». Vous êtes nos maîtres et nous serons vos serviteurs; vous êtes pour nous les images sacrées de ce Dieu que nous ne voyons pas et, ne sachant pas l’aimer autrement, nous l’aimons en vos personnes» (à Louis Janmot).

5. Il observe la situation réelle des pauvres et cherche un engagement de plus en plus efficace pour les aider à grandir en humanité. Il comprend que la charité doit conduire à travailler au redressement des injustices. Charité et justice vont de pair. Il a le courage lucide d’un engagement social et politique de premier plan à une époque agitée de la vie de son pays, car aucune société ne peut accepter la misère comme une fatalité sans que son honneur n’en soit atteint. C’est ainsi qu’on peut voir en lui un précurseur de la doctrine sociale de l’Église, que le Pape Léon XIII développera quelques années plus tard dans l’encyclique Rerum novarum.

Face aux pauvretés qui accablent tant d’hommes et de femmes, la charité est un signe prophétique de l’engagement du chrétien à la suite du Christ. J’invite donc les laïcs et particulièrement les jeunes à faire preuve de courage et d’imagination pour travailler à l’édification de sociétés plus fraternelles où les plus démunis seront reconnus dans leur dignité et trouveront les moyens d’une existence respectable. Avec l’humilité et la confiance sans limites dans la Providence, qui caractérisaient Fréderic Ozanam, ayez l’audace du partage des biens matériels et spirituels avec ceux qui sont dans la détresse !

6. Le bienheureux Frédéric Ozanam, apôtre de la charité, époux et père de famille exemplaire, grande figure du laïcat catholique du dix-neuvième siècle, a été un universitaire qui a pris une part importante au mouvement des idées de son temps. Étudiant, professeur éminent à Lyon puis à Paris, à la Sorbonne, il vise avant tout la recherche et la communication de la vérité, dans la sérénité et le respect des convictions de ceux qui ne partagent pas les siennes. «Apprenons à défendre nos convictions sans haïr nos adversaires, écrivait-il, à aimer ceux qui pensent autrement que nous, […] plaignons-nous moins de notre temps et plus de nous-mêmes» (Lettres, 9 avril 1851). Avec le courage du croyant, dénonçant tous les égoïsmes, il participe activement au renouveau de la présence et de l’action de l’Église dans la société de son époque. On connaît aussi son rôle dans l’institution des Conférences de Carême en cette cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le but de permettre aux jeunes de recevoir un enseignement religieux renouvelé face aux grandes questions qui interrogent leur foi. Homme de pensée et d’action, Frédéric Ozanam demeure pour les universitaires de notre temps, enseignants et étudiants, un modèle d’engagement courageux capable de faire entendre une parole libre et exigeante dans la recherche de la vérité et la défense de la dignité de toute personne humaine. Qu’il soit aussi pour eux un appel à la sainteté !

7. L’Église confirme aujourd’hui le choix de vie chrétienne fait par Ozanam ainsi que le chemin qu’il a emprunté. Elle lui dit: Frédéric, ta route a été vraiment la route de la sainteté. Plus de cent ans ont passé, et voici le moment opportun pour redécouvrir ce chemin. Il faut que tous ces jeunes, presque de ton âge, qui sont rassemblés si nombreux à Paris, venant de tous les pays d’Europe et du monde, reconnaissent que cette route est aussi la leur. Il faut qu’ils comprennent que, s’ils veulent être des chrétiens authentiques, ils doivent prendre ce même chemin. Qu’ils ouvrent mieux les yeux de leur âme aux besoins si nombreux des hommes d’aujourd’hui. Qu’ils comprennent ces besoins comme des défis. Que le Christ les appelle, chacun par son nom, afin que chacun puisse dire: voilà ma route! Dans les choix qu’ils feront, ta sainteté, Frédéric, sera particulièrement confirmée. Et ta joie sera grande. Toi qui vois déjà de tes yeux Celui qui est amour, sois aussi un guide sur tous les chemins que ces jeunes choisiront, en suivant aujourd’hui ton exemple!

Pape Jean-Paul II aux JMJ de Paris le 22 août 1997